1. 序

1.1. 目的

アーノルド・シェーンベルク(Arnold Schoenberg, 1874-1951)の十二音技法の音楽の演奏を通してグレン・グールド(Glenn Gould, 1932-1982)の演奏解釈の「正当性」を明らかにすることが本稿の目的である。この目的は、シェーンヘルクの十二音技法による作品は如何に演奏解釈されるべきか、という間いとも関連している。

グレン・グールドは論じられることの非常に多い演奏家である。死後40年近く経つが、未だに彼に関する著述が途切れることはない。彼の演奏そのものに対して、音楽家としての彼の生き方に対して、また被自身の著作に対してなど、様々な視点からの著述がある。

グレン・グールトの演奏に対して抱く一般的なイメージは「正当性」の対極にある。例えば、船山隆はグールドの演奏を「豊かな装飾による主観主義的傾向の強い幻想的な音の世界」[1]と評している。果たしてそうであろうか。

本稿は、グレン・グールドのシェーンベルク作品、それも十二音技法による作品の演奏解釈のみに焦点をあてた論述である。論述の対象が限定される代わりに、細部に分け入って検証する。こうした論述は意外に少ない。少なくとも作品23-5《5つのピアノ曲》の第5曲〈Walzer〉だけを対象にグールドの演奏を取り上げたものは初めてであろう。

シェーンベルクの音楽史上における重要性は今さら述べるまでもない。彼については実に多くの著述がなされている。しかし、音楽史上の重要度の割には、今日においてもなおコンサート等で彼の作品に接する機会は稀である。彼の作品についての論述の多さと彼の作品の演奏頻度の低さとは明らかに不釣合いと言える。

一般的には、調性を欠いているという事実がシェーンベルクの音楽への接近を阻んていると考えられている。しかし私には演奏のまずさが彼の音楽から聴衆を遠ざけている様な気がしてならない。考えてみれば、彼の思想や作曲理論については語られても、彼の作品の演奏についてはこれまでほとんど語られてこなかった。本稿はそれを語ることで、シェーンベルク作品の演奏解釈についての議論の空白を埋めるための小さなキッカケのひとつとしたい。

なお、グレン・グールドは演奏法には直接言及していないものの、シェーンベルクの音楽についての優れた著述を残している[2]。グールドのシェーンベルク理解の深さを裏付けるものでありを本稿の執筆に刺激を与えてくれた。

1.2. 背景

本論に入る前に、「グレン・グールドのシェーンベルク解釈」という主題に私がなせ関心を持つにいたったか、その理由を述べておきたい。

現在、情報科学の発達を受けて曖昧な感性の領域に置かれていたものを、科学的に明らかにしようとする動きがある。例えば、「楽譜情報から楽曲の表情付けを計算・演奏するコンピュータ」などという形でその研究がなされている。アゴーギクやデュナーミク、アーティキュレーションなとの表情付けを、ある一定のアルゴリズムにしたがってコンビュータに自動的に実現させようという研究である。アルゴリズムを構築する際に、楽譜情報と表情付けとの対応関係を確定しておかなければならない。その確定作業そのものが感性の数値化、つまり科学化の作業になる。

そうした研究グループの一つに情報処理学会音楽情報科学研究会Renconワーキンググループ[3]というのがある。このRencon(蓮根)はPerformance Rendering Concours for Pianoの略であり、まさにコンピュータによる楽曲の表情付けの優劣を竸うコンクールを企画している。

私もそのグループの設立に関わり、コンクールの課題曲選定に携わった。課題曲選定時に、私は、調性音楽では能助的な表情付けの範囲が狭いことを指摘した。調性のはたらきが表情付けをおのずと規定してしまうからである。そこで、調性を欠いているものの、調性音楽的な構成観に依拠した音楽も課題曲にすべきであると主張した。その例としてシェーンベルクの十二音音楽を挙げた。その音楽が能動的な表情付けを要求し、誤った表情付けが聴くに耐えない結果を生み出すことを具体例とともに提示した。その際、シェーンベルクの作品23-5を取り上げ、その曲に対する複数のピアニストの演奏解釈を比較検証した。

しかし、能動的な表情付けを要求することまさにそのことが、コンクールの意図を逸脱してしまった。能動的な表情付けはまだまだコンピュータには荷が重いのである。したがって私の提案は採用されなかった。しかしこのことを契機に、演奏解釈・表情付けということに改めて私は関心を持つようになった。同時にグレン・グールドの演奏解釈が正当であり、すぐれていることに改めて気付いたのである。

1.3. 対象

すでに述べたように論述の直接の対象となる作品はシェーンベルクの作品23の《5つのピアノ曲》(1921-1923)の第5曲〈Waltzer〉である(Arnold Schönberg Fünf Klavierstücke Op23, Wilhelm Hansen Edition Nr.2326)。その理由はこの曲が、初歩的とは言え、十二音技法に基づくからである。そして演奏時間が約2分30秒前後という小曲で、分析のために、あるいは演奏解釈の比較のために、何度も聞き直したりするのに手頃な長さであるからであり、この曲がソナタ形式の外見を明瞭に示し調性音楽的な構成観に依拠しているからである。

この曲の演奏解釈として論述の対象となった演奏は;

①グレン・グールド(Glenn Gould);The Glenn Gould Edition “Schoenberg Piano Works”Sony Classical SM2K 52664、1965年録音である。その比較検証の対象となった演奏は;

②マウリツイオ・ホリーニ(Maurizio Po1ini);Schoenberg The Piano Music Grammophon 423 249-2、1982年録音

③ピーター・ヒル(Peter Hill);Schoenberg, Berg, Webern Piano Music Naxos 8.553870, 1998年録音

④内藤孝敏による “打ち込み”[4]「コンピュータ&シンセサイザー playedシェーンベルク」Grammophon POCG-1431, 1988年録音

の3つである。その選定には特別の意図はない。たまたま音源が手元にあったたけである。比較検証するとは言え、主対象はあくまでもグレン・グールドの演奏解釈なのである。

興味深いのは④の内藤孝敏による“打ち込み”演奏の「コンヒュータ&シンセサイザーPlayedシェーンベルク」の存在である。これは表情付けのためのアルゴリズムを用いたコンピュータ自動演奏ではない。表情付けを人間の手によってひとつひとつデータ入力していった結果としてのコンヒュータ自動演奏である。この種の自動演奏の対象としてシェーンベルク作品が選ばれたということは。彼の音楽の演奏解駅への関心がけっして閉じられたものでないことを示畯している。

1.4. 方法

グレン・グールドの演奏解釈の「正当性」や「すぐれた」演奏解釈を明らかにするためには、対象となった曲においては「正当」「すぐれている」の根拠となるのは何であるかを明らかにしなければならない。本稿の場合、対象となっているのはシェーンベルクの十二音技法による音楽である。そこで、ますシェーンベルクの十二音技法がどのようなものであるかを紹介し、その演奏における解釈の「正当」「すぐれている」の根拠を導き出す。次に、具体的な対象素材である作品23-5を簡単に紹介する。

そして、グレン・グールドの演奏解釈がどのようになされているかを楽譜を提示しながら細部に渡って検証する。その検証はおのずと作品23-5の分析を伴うことになる。検証の際、他のピア二スト達の演奏解択に適宜触れる。

2. シェーンベルクの十二音技法

2.1. シェーンベルクの音楽史上の位置

シェーンベルクはドイツ音楽の伝統の中心に生まれ育ち、後期ロマン派音楽の調性崩壊の予兆に誰よりも敏感に反応し、明確な意思を持って無調音楽の世界に踏み込んだ。その無調音楽の世界で、調性に代わるものとして彼が発見したのが十二音技法である。彼はこの技法を発見した時(1921)に、弟子のヨーゼフ・ルーファーに対して「これで今後100年間のドイツ音楽の優位が保証できると思う」と述べたと言われている[5]。つまり、彼は十二音音楽の出現をドイツ音楽史の必然ととらえ、その技法を調性の正当な後継ととらえたのてある。

このことを証明するかのように、十二音技法発見後のシェーンベルクの音楽は、一挙にドイツ古典派音楽の世界に戻ってしまう。すなわち、調性音楽的な構成観に依拠した音楽を作曲するようになってしまったのである。

調性に根ざしてこそ意味のあるソナタ形式などの古典的形式を、十二音音楽の作曲に際しても使用したことの矛盾は第二次世界大戦後の総音列音楽の作曲家たち、例えばP.プーレーズ、によって手厳しく批判された[6]。つまり、十二音技法を用いたシェーンベルクの音楽における古典的形式は、形骸に過ぎす、作品の本質をなしていない、というのである。

2.2. 十二音技法

ここで十二音技法について簡単に説明しておこう。シェーンベルク自身は十二音技法を「相互の間の関係のみに依存している12の音による作曲の方注」と定義している[7]。

具体的に言えは、1オクタープ内の12の半音をある一定の順番に並べて12の異なる音高から成る音列をつくり、その音列をその内部の音の頂序を変えることなく繰り返し使うことによって音楽を構成する方法である。音の順序さえ変えなければ、音域、音価、強度、音色の設定は自由である。また音列の隣り合う音同士を和音として同時に鳴らすこともできる。実際には、音列は原形と、原形の反転されたもの〈反転形〉、原形の逆行されたもの〈逆行形〉、反転形の逆行されたもの〈反転の逆行形〉という形態変化形も用いられ、また原形やそれぞれの形態変化形の移調されたものも用いられる。また異なる形態変化形や異なる移調形の音列同士が同時に用いられることも多い。

12の音を満遍なく使うことによって、調性を回避することができる。音列を繰り返し使うことによって音楽構成上の統一性を保証する。音楽構成上の多様性は、音列の反復の際の形態変化と音高移置の使用や。グルーピングの仕方などよって保証される。

2.3. ドイツ古典派音楽との親縁性:基礎形態と基礎音列

シェーンベルクの音楽およびその音楽思想の伝道者ともいうべき二人の音楽理論家ヨーゼフ・ルーファーとルネ・レイボヴィッツは、ともにシェーンベルクの十二音技法がドイツ音楽の伝統を正当に継承するものであることを熱心に説いた[8]。

ヨーゼフ・ルーファーはシェーンベルクの音楽とドイツ古派音楽との親縁性をベートーベンの音楽を例にとって検証した。それによれば良い音楽とは何よりもまず分かりやすい音楽でなければならない。分かりやすい音楽とはよく構成された音楽のことである。よく構成されているとは、端的に言えば、統一性と多様性のパランスがとれた状態を意味する。

ドイツ古典派音楽の場合、よく構成された音楽は調性と反復変奏と形式によってもたらされる。

調性を欠いている十二音音楽の場合、調性の代わりに反復変奏の重要性が増す。つまり基礎音列の反復が統一性を担い、その反復の際の形態の変化と音高移置、グルーピングの仕方などが変奏に相当し、多様性を担う。

十二音音楽におけるこの基礎音列はベートーベンの音楽の場合において基礎形態として見られたものと同様であるとルーファーは主張する[10]。そしてベートーベンの音楽における多くの旋律的分節は、基礎形態の反復変奏としてとらえることができると指摘する。

2.4. ドイツ古典派音楽との相違性;調性に代わるもの

しかしペートーベンの音楽における基礎形態が外見的に認識され得るのに対し、シェーンベルクの十二音技法の基礎音列は楽譜上の分所結果に基づいてしか認識されない。認識されるのは音列としての音程構造ではなくて、旋律線である。

加えてベートーベンの音楽においては。分節も明確に認識することが出来る。分節は調性の支配を受けてなされるからである。そして調性と分節とによって音楽時問に方向性が生まれる。それによって形式が意識される。

調性を欠いているシェーンベルクの十二音音楽においては、音楽時問の方向性を作り出すのは分節以外にあり得えない。しかし、調性を欠いていることが分節を困難にする。的確な分節のためには演奏解釈の際のデュナーミクとアゴーギクに対しての十分な配慮が必要になる。

すなわちシェーンベルクの十二音技法の音楽においては分節の仕方を通して調性音楽と同様の「分かりやすさ」を現出させることこそが演奏解釈の「正当性」であり、「すぐれた」演奏解釈になる。

3. 作品23《5つのビアノ曲》の第5曲”Walzer”

(譜例はクリックすると別のタグで拡大表示されます。)

3.1. 作曲年

作品23「5つのピアノ曲」の作曲年は1920年から1923年までとされており、その中の第5曲の作曲年については特定されていない。この時期、自由な無調の技法から十二音技法への移行期であり、シェーンベルクは十二音技法にいたる試みを様々に行なっていた。作品23はその萌芽を含んでいるが、全体としては十二音技法による作品ではない。後年、いわゆる一シェーンベルクの「十二音技法」として喧伝されるそれは、1923年に少し遅れて作曲された作品25《ビアノ組曲》以降のものになる。

3.2. 基礎音列

作品23の中ては第5曲だけが十二音音列を用いており、シェーンベルクの十二音技法の最初の試みのひとつである。ただし、十二音技法としてはきわめて初歩的で単純なものである。すなわち、12の音からなる基礎音列を順に消費していくだけのもので、形態変化も移置形もまったく用いられていない。音列は旋津線として順に現れるだけではなく、和音として重ねられたり音列を複数の声部に振り分けられたりしている。したがって、ひとつの音列の反復とは思えないほど、音楽的外形は多様である。(譜例1)

3.3. 形式

この曲の形式はソナタ形式的枠組みに則っている。以下のように小節を形式的枠組みに当てはめることが出来る。通常のソナタ形式的枠組みと異なるのは再現部での第二主題部が省略されている点である。

提示部/1-60

第一主題部(1-17)

推移部(17-28)

第二主題部(29-41)

小結尾(42-60)

展開部/61-77

再現部/78-99

第一主題部(78-88)

推移部(88-99)

結尾部/100-113

4. グレン・グールドの演奏解釈

4.1. 冒頭4小節;声部構造の明確化とモチーフの認識

まず、基礎音列に基づくこの曲の主題とも言うべき冒頭4小節のフレーズを提示する。この4小節が一つのフレーズとして意識されるのは、これに続く5小節目に曲冒頭の音型が再提示されるからである。(譜例2)

これは右手と左手による二声部構造である。明らかに右手の声部が主導的である。左手の声部は右手の声部とぶつからないような位置に音が置かれている。したがって多くは拍の裏に音がある。

グレン・グールドの演奏はこのフレーズが二声部構造になっていることを明らかに示している。楽譜上での音強記号によっても差異が指示されているにもかかわらずこのことが分かりにくい演奏もある。例えばポリーニの演奏は音強のパランスの点でここのところの二声部構造がやや伝わりにくくなっている。

ここでの右手の声部にはこの曲全体の支配する主要音型が含まれている。そのことを明示するためにも、右手の声部を主導的声部とする二声部構造であることを明確にする必要がある。

主導的声部のフレーズはal、a2、a3の3つのモチーフからなっている。一見それそれが異なるように見えるモチーフであるが、a2とa3はa1の反復である。これはa1のモチーフを跳躍上行から跳蹤下行という山型の線としてとらえることによって、反復と見なすことができる。

これらのモチーフは反復の度に高くされていく。そのことに加えてモチーフが反復の度に短縮されている。それらによって緊張感が徐々に増していくように作られている。フレーズのこうした構造をグレン・グールドの演奏は4小節目に向けてクレッシェンドしていくことによってはっきりと示している。この緊張感の漸次増幅がここでの音楽時間に方向性を生み。フレーズ自体のまとまりを作りだしている。

なお、ここでのグールドの演奏はシェーンベルクが指定したテンポ(付点四分音符=72)よりは若千遅い(付点四分音符=62)。内藤孝敏の“打ち込み”による演奏では指定したテンホ通りである。ポリーニの演奏はグレングールドより若干早い(付点四分音符=65)。ピーター・ヒルの演奏が最もテンポが遅い(付点四分音符=44)。聴き比べてみると、ワルツという表情標語を実現するためにも、またフレーズ構造をはっきりさせるためにも、グールドやボリーニのテンポが最適であることがわかる。指定されたテンホではワルツというにはあまりにも乱暴で早く、フレーズ構造を把握するにも早すきる。またピーター・ヒルの演奏のテンホでは遅すぎて、モチーフを把握しづらく、フレーズ内部が不必要に細分化されて聴こえてしまう。

この冒頭4小節のグレン・グールドによる演奏の特筆すべきところは。4小節目のモチーフa3の扱いにある。彼はこれを次の5小節目への複前打音的に弾いている。つまり4小節目と5小節目の間に区切り(間=ま)をはさまずに、なだれ込むように弾いているのである。このように弾いているのはグレン・グールド以外に誰もいない。他の演奏ではここに区切りを入れる。グレン・グールドは複前打音的にこのモチーフを弾くことによって、冒頭4小節のフレーズとその次のフレーズをあたかもドミナントがトニカに解決するかのような結合性を持たせてつなげるのである。

4.2. モチーフaを橋成する音型;認識の対象としての音型

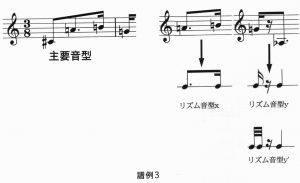

冒頭フレーズの最初のモチーフa1は主要音型であり、それをさらにいくつかの音型に分けることが出来る。(譜例3)

曲全体はこれらの音型の頻繁な反復出現と、その都度の様々な変化(=変奏)によって形成されている。限られた素材の反復という点で統一性が保証され、その都度の様々な変化によって多様性が保証されている。したがって基礎音列は聴き取れなくても、この素材は「聴き取れる」音型として提示されなければならない。

一見バラバラに見える音楽の外見を、これらの音型の反復変奏としてとらえさせてくれる演奏こそが、分かりやすい「すぐれた」演奏であり、正当な演奏のひとつの条件でもある。

4.3. 5小節目から9小節目;フレーズの形成

5小節目から9小節目までは次のようになっている。(譜例4)

ここでもグレン・グールドの演奏と他の演奏との違いが二つある。

まず、8小節目の一拍目の八分休符に注目してほしい。グレン・グールド以外の演奏では、この八分休符をその前とその後ろをフレーズ的に分割する区切りととらえて演奏している。グレン・グールドは7小節目左手パートのe-esというモチーフ断片(跳躍上行)を反復するような感じで8小節目のモチーフをはじめている。そのために八分休符による区切り感をあまり感じさせないようにしている。

次にグレン・グールドは9小節目に軽くリタルダンドをかけている。このことによって10小節目以降のフレーズとの間に段落を作る。この段落によって5小節目から9小節目までをひとつのフレーズとして明確に意識させるようにしている。

フレーズとしてのまとまりをつけることによって、このフレーズ自体が下行→最低点で跳ね返り→上行という「谷」型の外見を持つことをはっきりと示している。そのことによって「上行」型の外見を持つ冒頭4小動のフレーズとの対比をつくり、形式的把握をしやすくしている。

このフレーズそのものは3つのモチーフ(a4、b1、b2)からなっていると見なすことが出来る。a4は明らかにa1の再現である。このことによって主要音型が強く印象づけられる。ただしそのままの再現ではなく、語尾ともいうべき箇所で跳躍下行のモチーフ断片を付加し、モチーフb1を導く(ともに挑躍下行)。

モチーフb1はa1(主要音型)の後半のモチーフ断片に基づいている(リズム音型y、y’)。このモチーフ断片はリズムに特徴があり、b2の後半のモチーフ新片も同じ特徴を示している。グレン・グールドの演奏はこのリズム的特徴を強調している。このリズム上の特徴の強調は限られた要素の反復による統一性の保証ということに関連していて、音楽を分かりやすくさせる。

4.4. 10小節目から13小節目;形式の把握

10小節目から13小節目までのフレーズの構造は単純である(譜例5)。同じ長さ(2小節)のモチーフ2つ(c1,c2)から成る。ここにいたるまでの部分においてはモチーフの長さは不均等であり、ここではじめて均等な長さのモチーフが並ぶ。右手の声部においてはふたつのモチーフはそっくりである。モチーフの語尾は異なるものの、後続モチーフ(c2)は先行モチーフ(c1)の明らかな反復と見なすことができる。また、音型においてはリズム音型xのみが用いられている。ただし10〜11小節目のリズム音型xは複付点音符が用いられている。

この部分のフレーズは2拍子の様相を示す。ここにいたるまでモチーフの長さは不均街であったものの、ワルツのリズムに拠った3拍子であった。またここにいたるまで、広い音域にわたって旋律線が形成されていたのに較べて、ここでは音域が限定されている。特に主導的声部である右手の旋律がそうである。音域内で上下しているが、音域が限定されていることで旋律線の外見は「水平線」型と言える。特に1番目のフレーズの「上行」型、2番目のフレーズの「下行」型とをまとめると「水平」型という印象になる。

グレン・グールドは先行するフレーズとこのフレーズとの相違を強調する。先にも述べたようにフレーズごとの性格や外見を強調することは聴き手に形式的把握をさせるための大きな要件となるからである。

まずグレン・グールドはこのフレーズの単純さを強調する。彼は音強の差異を示す楽譜の指示にもかかわらず、二声部構造の右手と左手の音強の差を縮める。そのことによってこのフレーズが両声部の絡み合ったリズム音型xのみによる単純な構造であることを示す.

また、フレーズが同じ長さ(2小節)のモチーフ2つから成ることを示すために、小節3拍目のsfpを強調する。この唐突とも言えるアクセントがc1とc2のモチーフとしての区切りをつくる。

2拍子であることを強調することもグールドは忘れない。11小節目2拍目(アクセント記号は付されていないがcrerscとdimの図形によってそのことが示されている)と13小節目2拍目とは楽譜に書かれた通りアクセントがきちんとつけられている。しかし、2拍子であることを示す以上のことを彼は行っていない。例えは、内藤孝敏の”打ち込み”による演奏では、2拍子であることを示す構造的見地よりは、音響効果としてアクセントがこのところに過剿につけられている。

4.5. 14小節目から18小節目;音楽時間の方向性

次に14小節目から18小節目に着目したい(譜例6)。主要音型のモチーフa5に導かれてdl, d2, d3, elと区分されたモチーフが続く。dl, d2, d3には左手に主導声部がある。いずれも同じ音型による反復であり、この音型は反復の度に音高を下げていく。これらのことは、音楽進行上、部分や曲の終りに向けての停滞を表す。グレン・グールドは停滞を表すためにここに少しリタルダンドをかけている。他のピアニストはそのようには演奏していない。

このリタルダンドは17小節目2拍目裏で元の連度に戻る。戻った後、そのまま右手の16分音符の音型(モチーフe1)につながっていく。17小節2拍目と3拍目の音はフレーズのそれまでの停滞の到達点を表すとともにそれ以降の18小節までの音型の出発点となる。つまりd3とe1の2つのモチーフは、モチーフの終りと始まりの音を共有することによって結ばれ、音楽的な流れをつくる。例えばピーター・ヒルの演奏では17小節3拍目裏の左手から右手への声部が移行するところで区切り(間=ま)が入れられ、そこから新たなモチーフが始まっ

ているように聞える。そのためにこのモチーフeが唐突に挿人されたように感じられて、音楽時問の方向性が消されてしまっている。

4.6. 19小節目から28小節目:統一要素としての音型の反復変奏

ここではリズム音型yが重要な意味をもつ。リズム音型yの反復変奏がこの部分の統一要素となる(譜例7)。グールドの演奏はそのことをはっきり示す。しかしこうしたことも他の演奏では行なわれていない。23・25小節において、例えばピーター・ヒルや内藤斈敏の“打ち込み”による演奏では。左手の低音部の音が強すぎて、逆に弱すぎる2拍目のアルベジオ和音との間にリズム音型yを形成しない。分離して聴こえてしまうのである。確かに左手の音にはsfの記号が書かれているが、このsfは絶対値を意味するわけではない。リズム音型yを導き出すためのアクセントである。

4.7. 29小節目から34小節目;旋律線の明確化

第29小節から第二主題が始まる。ここでは明らかに二声部構造を示している。そのことを示すために右手と左手の声部の音強記号が異なっている。(譜例8)

それにもかかわらす、ホリーニの演奏ではさほど音強の違いに注意が払われていない。したがって、右手の旋律線が浮き上がってこない。

グレン・グールドの演奏ははっきりと二声部構造であることを示し、右手の旋律線を浮き上がらせている。右手と左手の音強の差異が明確であることに加えて、左手の十六分音符が少しスタッカート気味で演奏されているからである。楽譜にはスラーが付され、スタッカートの記号などは付されていない。それにもかかわらず、彼が少しスタッカートで演奏したのは、右手の声部の持続音性を強調するためである。また、この左手の十六分音符の音型が唐突に現れたのではなく、22小節・24小節・25・26小節に現れた十六分音符の音型の反復変奏である

ことを示すためにも(前出譜例7参照)、つまり統一性を意議させるためにも、スタッカートを必要としたと思われる。

5.結 論

グレン・グールドの演奏の正当性の検証をさらに続けていくことはもちろん可能である。しかし、本稿の目的に対してある程度のまとまったものがすでにこの段階において出揃ったように思われる。

シェーンベルク十二音技法による作品の演奏においては、分節の仕方を通して、調性音楽と同様のものを現出させることこそが演奏解釈の「正当性」であり、「すぐれた」演奏解釈になる。そのためにグレン・グールドが行なったことは以下の通りである。

- モチーフや音型を浮かび上がらせるために声部構造を明確にする、

- フレーズ内のモチーフ相互の関連付けを意識し。音型を基本にした反復変奏ということを強調する、

- 形式的把握のためにフレーズの外見をはっきりさせる、

- アゴーギクは分節に関連付けて音楽時間の方向性をつくるために行なう、

- 新たに登場したと思われる音型も、既出の音型の反復変奏としてとらえる。

グレン・グールドはそのために楽譜に書かれた表面的な指示を超えた解釈を行った。それは決して「主観主義」に基づくものではない。

調性音楽においては能動的労力を必要としなくても可能であったことが。シェ-ンベルクの十二音音楽においては、まさに能動的労力、具体的に言えは作曲学的な分析がなければ可能にはならない。グレン・グールドはそれを行ったのである。

注および参考文献

[1]船山隆『現代音楽 音とポエジー』。小沢書店、1973, p.270

[2]グレン・グールド(野水瑞穂訳)『著作集1 パッハからプーレーズへ』、みすす書房、1990, p.162-223, p.11-322

[3]Renconワーキンググループについては、2020年6月5日に現在ホームページがメンテナンス中)http://www.sigmus.jp/?page_id=52

[4]“打ち込み”とはコンピュータへの音楽演奏データ入力方法のひとつである。“演奏人力”が音楽演奏によっていわは録音としてデータ人力を行なうのに対し、“打ち込み”は音高・高強・音価などをひとつひとつ指定して行なうデータ人力方法である。

[5]柴田南雄『西洋音楽史4印象派以後』、音楽之友社、1996, p.118

[6]ピエール・プーレーズ(船山隆・笠羽映子訳)『プーレーズ音楽論』晶文社社、1982, p.265ー275

[7]A・シェーンベルク(上田昭訳)『音楽の様式と思想』、三一書房、1973, p.136

[8]ヨーゼフ・ルーファー(入野義郎訳)『12音による作曲技法』、音楽之友社、1957

ルネ・レイボヴィッツ(入野義郎訳)『シェーンベルクとその楽派』、音楽之友社、1957

ルネ。レイボヴィッツ(船山隆訳)『シェーンベルク』自水社、1970

[9]ヨーゼフ・ルーファー、前掲書、pp.29-51

[10]前掲書、pp.41-54.ここにおいてルーファーはべートーベンの作品10−1のハ短調のピアノソナタの詳しい分析によって、このことを具体的に例示している

Summry

Critical Essay

Analysis of the Interpretation by Glenn Gould

— through his way of playing Opus 23-5 composed by Arnold Schoenberg

NAKAMURA Shigenobu

This critical essay aimed to demonstrate the rightness of Glenn Gould’s interpretation of the music pieces with ‘Twelve-note Technique’, which have been composed by Arnold Schoenberg, through this pianist’s way of playing. Analysis of this theme was also related to think about the question that how interpretations should be done for Schoenberg’s music.

As specifically described, the clear objective here was Shoenberg’s Opus 23-5 (‘Walzer’ from “Five Piano Pieces”). Because of the necessity to compare Gould with some other pianists in order to achieve the aim stated above, another three pianists’ interpretations were also referred in this criticism.

Most of the ‘Twelve-note Compositions’ made by Shoenberg were based on the classical style. It was because that Shoenberg regarded ‘Twelve-note Composition’ as a substitute for ‘Tonality’. Josef Rufer, one of his followers, has showed that Shoenberg and Beethoven had some similarities and shared something in common for both of their music. Therefore, the right interpretation of Shoenberg’s music with ‘Twelve-note Composition’ should be the one that tells the audience what his music is like as intelligible as ‘Tonality’ helps。

It can be said that Glenn Gould’s way of playing has been carrying Shoenberg’s music more smoothly to the audience. The points of Gould’s interpretation are listed below;

- to make ‘part construction’ clear,

- to make ‘conjunctions of motives in a phrase’ clear,

- to make ‘principal figure’ clear,

- to make ‘outward of the phrase’ clear,

- to make ‘division or integrity of phrases and motives’ clear,

In order to define those things, Gould really minds how to use ‘Dymanik’ or ‘Agogik’.