3.見ることを取り込んだ音楽

作曲家としての特異性

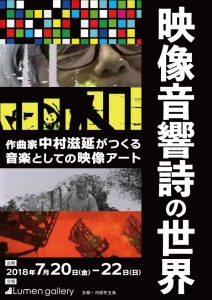

今年の7月に「中村滋延・映像音響詩の世界」(図1)と題した個展が京都のLumen Galleryで催された。これは音を重視した映像アートの上映会である。私がこれまで制作した20余の中から選ばれた16作品がまとめて上映された。いずれの作品もその音と映像の両方に発想から仕上げの段階まですべて私が関わっている。

この個展の案内状を知り合いに渡すと怪訝な顔をされることが多かった。特に音楽関係者は映像を伴うだけで音楽とは別ものと思っているようだった。

映像音響詩は形態とすれば音を重視した映像アートではあるけれど、私にとってその創作はふつうの音楽作品の創作と本質的に何ら変わらない。異なる領域を横断してやっているという意識はなく、作曲家としての歩みの中でそれは創作上の必然。しかし他者から見ればやはり「特異」なのだろう。

作曲は目の作業

作曲は耳の作業と思われているけれど、じつは目に大きく依存している。たとえばベートーヴェンのスケッチ帳(図2)を見るとそのことがよく分かる。

スケッチ帳では音符を書いては消し、消しては書きの連続で、推敲はあきらかに目を用いた作業である。ましてや作曲過程のある時点で浮かんだ楽句とその10分前に位置する楽句との対照作業などは楽譜を見ることなしでは不可能。モチーフの逆行や反転などの操作は音符としての視覚化なしではできない作業だ(図3)。おそらくベートーヴェンは聴覚を失っても作曲できたが、逆に視覚を失ってはできなかっただろう。

私は作曲に五線紙を用いるが、作業の初期段階では音楽のアイデアを五線紙ではなく白い紙の上で図像化することから始める。そのようにしている作曲家はたくさんいる。目で捉えやすくすることがアイデアの発展を触発するのだ。

ムジークテアタ—

私はドイツ留学時代(1974〜76)に見ることを重視したムジークテアター(Musiktheater)の公演に接する機会が度々あった。ドイツ語のムジークテアターとは直訳すれば音楽劇場。本稿では演劇的要素を取り込んだ現代音楽の一ジャンルを指す。演劇的要素とは舞台上での人物の動作、舞台美術、照明などのことである。これらはいずれも視覚的要素である。聴くことに見ることが加わるので、音だけの作品に比べて共感対象が広く、現代音楽であるにもかかわらずけっこう多くの聴衆を集めていた。

帰国後私もムジークテアターに取り組むようになった。客の入りに期待するところもあったが、視覚的要素を音楽構成に取り入れる点に表現の可能性を感じたからである。

視覚的要素を音楽構成に取り入れるとは、簡単に言えば次のようなことである。音楽はひとつの音からだけでは音楽にならない。複数の音が集まり、相互に関係づけられてはじめて音楽になる。音は他の音との関係づけによって構造的意味を持つ。音の構造的意味とは、安定感、緊張感、解放感などのことで、例えば調性音楽においては主音や導音、ドミナントやトニカなどの機能名としてとらえられるものを指す。この構造的意味は、そこに視覚的な情報が加わることによって、増幅、縮減、変容され、さらには新たな意味が生成される。例えば、今ここに弱音で鳴らされたピアノのドの音があるとする。この音を鳴らすのに、ピアニストが高く上げた腕を思い切りよく鍵盤に叩きつけて弾いたとしよう。聴衆はピアニストの様子を見て大音量の和音が鳴ることを予想するだろう。ところが、鳴ったのは弱音のドの音だったのである。そこで生じるドの音の意味は「意外」「はぐらかし」というものであろう。この意味は見ることなしでは生まれてこない。つまり、視覚情報が音に構造的意味を与えるのである。

映像音響詩

90年代に入ってからムジークテアターにおける視覚的要素として映像を取り入れるようになった。最初のうちは主にホリゾントや舞台床に舞台美術や照明の代わりに用いただけだったが、映像自体の動きが音の構造的意味生成にさらに多様な表現可能性をもたらすことに気付き、視覚的要素を映像だけに限定した作品をつくるようになった。それは形態としてはもはやテアター(劇場)ではなく、映像アートである。媒体はビデオである。これを私自身が「映像音響詩」と命名した。詩は文学における詩ではなく、音楽における「交響詩」の詩をもじった。

私が最初に制作した映像音響詩に「WLAK」(1994)がある。これは足音を素材にした音楽である。この足音に靴や足、歩く人々の映像などを視覚情報として加えていった(図4)。例えば、ある足音と靴の映像が同時に出現するのと、それらがズレを伴って出現するのとでは一つの足音に関係する構造的意味が異なってくる。あるいは特定の足音に合わせて単一の足の映像が出現するのと、複数の足の映像が出現するのとでは足音の構造的意味が異なってくる。そうしたことを発想の出発点とした作品である。

映像音響詩のさらにおもしろいところは、音の素材に日常の具体音を使用するとそこに具体的意味が備わる点だ。具体的意味とはたとえば「ドアをノックする音」「ガラスが割れる音」「蛇口から水滴が落ちる音」など。これは構造的意味しか持たない楽音とは決定的に異なる。もちろん映像素材にも具体的意味はあるわけで、これらの双方の具体的意味が構造的意味にも影響を与える。このあたりは定まった法則のようなものがあるわけではなく、制作過程での試行錯誤によって作品として仕上げていく。じつはこの試行錯誤のたのしさが映像音響詩の制作に私を没頭させたのだ。

残念ながらこれ以上の映像音響詩についての説明は実際の作品の提示なしでは難しい。作品はネット上で視聴できるようにしているので、百聞は一見にしかず、ぜひ次のページを覗いてみてほしい。

なお映像音響詩には「物語映画」の要素はほとんどない。音と映像による純然たるコンポジション(構成)のつもりである。ただし音にも映像素材にも具体的意味があり、そこから視聴者が自由に物語を紡ぐこともできる。純然たるコンポジションであるといいながらも、じつは素材の具体的意味に影響を受けて物語的なものが作者の意図とは無関係に忍び込んでいる。そのことに気付いたのは今回の個展での自作品を集中視聴したおかげだ。いつになるか分からないが次は「物語映画」の要素を前面に出した映像音響詩をつくりたい。

参照

音楽を生きる(福岡文化連盟会員誌連載1/4)

1.現代音楽の作曲家

音楽を生きる(福岡文化連盟会員誌連載2/4)

2.現代の作曲家

音楽を生きる(福岡文化連盟会員誌連載4/4)

4.現代の作曲家(これからの作曲家人生