本稿は同志社女子大音楽科同窓生の私的研究グループ「中瀬古研究会」の活動記録のひとつである。

第4回中瀬古研究会

日時:2019年11月16日、午後2時半〜3時半

場所:「コーラス・カンパニー」(烏丸今出川下がる)

発表者:中村滋延 nkmrsgnb@gmail.com

はじめに

目 的

「中瀬古研究会」が行うこの研究の最終の目的は作曲家中瀬古和(1908〜1973)の作曲家としての「歩み」を明らかにすることと、その作品様式を明らかにすることである。その中で現時点の私が関わっているのは1960年代以降の中瀬古和の器楽作品の様式を理解すること、言わばその作曲技法の研究である。

中瀬古和には彼女の作曲の師であったヒンデミットの作曲技法に関わる著作もあり、またエール大学でクレエンビュールについて学んだ多機能性の技法についての著作もある。特に多機能性に関してはストラヴィンスキーの作曲技法についての著作もあるようだ。当然、中瀬古の作品研究にはそれらの作曲技法の理解が必要だ。しかし現段階ではその理解を持たない「耳」が中瀬古和の器楽作品を「どう捉えたのか」をまず語ることにする。その過程において捉えきれない何かが、後に中瀬古のヒンデミットやストラヴィンスキー研究を通して明らかになるだろう。要するにまずは中瀬古和の作品を大まかに知ること,それが当面の目的である。

対 象

現時点の研究対象となるのは1960年代以降の中瀬古和の以下の器楽作品、

弦楽四重奏曲第2番(1962)、

弦楽六重奏曲(1966)、

独奏ヴァイオリンのためのムーヴメンツ(1971)

の3曲である。

この3曲がこの時期の中瀬古が作曲した器楽曲のすべてである。

1960年代以降という時期の限定は楽譜と演奏録音の存在による研究のしやすさによる。それに加えて年齢的に作曲活動の円熟期を迎えて、様式もそれなりに確立しているにちがいないと想像したからでもある。

中瀬古の作品の多くが声楽曲で、そのほとんどが聖書から歌詞が取られている。そうした作品を研究するためのキリスト教の理解が今の私には不充分。この方面は今後の課題だ。

なお、本発表では発表時間の関係で弦楽四重奏曲第2番(1962)の第1楽章のみを取り上げている。

方 法

楽曲分析には様々な方法がある。本発表では作曲技法に関わる分析で、「自分が作曲者(この場合は中瀬古和)になったつもりで、作曲作業の追体験を通して理解に至る」という方法をとる。

まず、最初にすることは分節すること。これは作曲過程の区切りを知ることにも関係する。分節は楽式的な常識に基づいてなされる。それは自ずと形式把握につながるものである。ただし20世紀に入ってからの作品の多くは調性機能から離れ、楽式的な常識が通用しないことも多々ある。

次に横の構造を調べる。平たく言えば旋律の構造を理解することである。当然、音高構造やその背景を構成する和声について知ることにつながる。

その次は縦の構造を調べる。これは和声の動きを把握するというもの。調性機能と直接に関係しない音楽の場合、簡単ではない。これを完全にするには中瀬古和が研究していたヒンデミットやストラヴィンスキーの多機能性の理解が不可欠である。すでに述べたように現段階ではその理解を持たない「耳」に基づいて行う。

そして最後に調べることは「動機」の存在とその用いられ方、複数の動機の関係性について。動機は旋律を構成する音型として現れることが一般的である。動機の適切な用い方は反復を感じさせて音楽に統一性を与え、反復の際の変奏が多様性を与えることにつながる。

譜例と演奏例

本稿における譜例は1978年に発行された同志社女子大学音楽科監修の「中瀬古和作品集」の中の手描き楽譜を、私が浄書ソフトを用いて書き直したものである。

本稿で用いた演奏例は2019年3月3日の同志社栄光館にて行われた「中瀬古和生誕110年記念メモリアルコンサート」での演奏録音である。演奏者は第1ヴァイオリン:中前晴美、第2ヴァイオリン:山下はる香、ヴィオラ:片山晶子、チェロ:柳瀬史佳。

弦楽四重奏曲第2番

この曲は1959-1962年に作曲され、1962年10月(日は不明)、相愛女子学園講堂においてアートボーン弦楽四重奏団によって初演された。

三楽章から成る。

第1楽章Andante(6分:楽譜上の計算では4分10秒)

第2楽章Moderato(1分:楽譜上の計算でも同じ)

第3楽章Vivace(3分10秒:楽譜上の計算では2分10秒)

演奏時間は2019年3月3日の演奏に基づくものである。

第1楽章

第1楽章は速度と拍子の違いによって、A-B-Aの大きく三部分に明確に分節できる。

T.1-54:Andante(♩=96)4/4→第1部分

T.55-76:Più mosso(音符=160)3/4→第2部分

T.77-112:Tempo I(♩=96)4/4→第3部分

それをさらに細かく分節していくと17に区分できる。

第1部Andante

一聴してポリフォニックな音楽であることが分かる。

主題の出現を追いかけていくことによって明確に以下の5区分に分節可能である

区分1(T.1-5)

区分2(T.6-11)

区分3(T.12-15)

区分4(T.16-22)

区分5(T.23-28)

分節は旋律が新しく現れるか既出の旋律が明確に再現されるかの箇所でなされる。または大きく音楽的局面が変わるところでもなされる。

区分1(T.1-5):

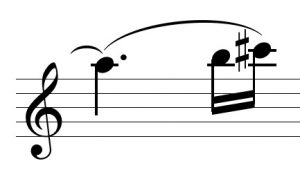

冒頭、a音(ニ長調の属音、ホ長調の下属音)を強調する主題A(譜例1)が現れる。

主声部の第1ヴァイオリンはニ長調、副声部の第2ヴァイオリンはホ長調の構成音を用いている。2声それぞれの構成音の違いによってここでは多調性を示している。なお調名は機能和声におけるそれではなく、単に構成音を表しているに過ぎない。

主題Aを特徴づける第1ヴァイオリンの核モチーフ原形a(譜例2a)が耳につく。この小節の次にも核モチーフa(譜例2b)の変化形が続く。

この主題においては要所要所に2点イ音が強調され、この音高がこの区分における主要音であることを示す。

区分2(T.6-11):

主題Aの反復である。この区分では終わりの音を全音符の長さを追加して延ばす。これはフェルマータ効果であり、明確に区分を感じさせる。

チェロのピッチカートがニ音を強調する。

区分3(T.12-15):

主題B(譜例3)が続く。第1及び第2ヴァイオリン、チェロはト長調である。ヴィオラのみはイ長調。

区分2はニ長調のⅤ度の和音で終止しており、そこから区分3への移行は、第1ヴァイオリンにおいてはニ長調のⅤからⅣへの進行となり、この声部のみを見ると弱進行である。弱進行は時間軸上の音の連結における調性的な強い結びつきを否定する。そのことで和声的進行に安易に耳を任せることを回避する。つまりは耳を能動的に働かせることを期待するのである。

ここでは核モチーフ反転型a’(譜例4)が出現し、主題Aとの関連性をほのめかす。

区分4(T.16-22):

前半は主題Bの反復である。

後半を主題C(譜例5)とする。核モチーフ反転型a’を含むことで主題Bと共通する。

区分5(T.23-28):

区分4の変奏反復である。前半主題Bに後半主題Cが続く点では同じであるが、第1ヴァイオリンに出現した主題がチェロに出現する。

この区分の後半過ぎにシャープ系の音高選択とは異なるfやesなどのフラット系の音高が出現し、一種の転調効果を示している。

区分6(T.29-34):

区分5から引き続きチェロに主題Cが展開される。音程関係も変化し、核モチーフ反転型a’が活用され、新たな旋律の相貌を示す。ここで声部の役割が交替し、チェロのピッチカート奏法がヴァイオリンに移され、音楽全体の相貌が変化する。

区分7(T.35-40):

第1ヴァイオリンによる主題Cに基づく音楽。

区分8 (T.41-47):

ここまで鳴りを潜めていた核モチーフ原型aが第1ヴァイオリンによる上行型旋律による主題Dの中に現れる(譜例7)。核モチーフ原型aは他の声部にも出現し、上行系のモチーフの積み上げによって第1部分の頂点(T.45-47)を導く

ここでは多調性からホ長調に収斂する。

区分9 (T.48 -54)

この区分は第2部の区分10への移行であり、主題性は稀薄である。ホ長調に収斂していたのが再び多調性の不安定さを現出する。この不安定さの安定への着地点が第2部の開始となる。

着地は四声体の和声進行の各声部の、

第1ヴァイオリンがf→es→des(2度下行)、

第2ヴァイオリンがc→b(2度下行)、

ヴィオラがd→c(2度下行)、

チェロがh→e(ドミナントからトニカへの5度下行)によって疑似V→Iの強進行によってなされる。

第2部Più mosso

第1部とは対照的にホモフォニックな音楽である。速度も拍子も変化し、音域幅も狭く、低音域重視である(最高音は1点ロ)。第1部とは異なる音楽的外見・性格を示す。

楽節楽句構造の違いによって3区分に分節することができる。

区分10(T.55-67)

区分11(T.68-71)

区分12(T.72-76)

区分10(T.55-67)

4+4+5という楽節構造。最初の4小節はほぼそのまま次に反復され、α−α−βとなる。

ホモフォニックであるため楽句楽節の区分が明確であり、構造がつかみやすい(譜例8a:T55-60)。

区分11(T.68-71)

2+2という楽句構造。最初の2小節がそのまま次に反復される。この楽句構造は区分10の冒頭楽句の一部削除による縮小形である。

区分12(T.72-76)

2+2+1という楽句構造。区分11の変奏である。最後の小節(第2部の最終和音)が句読点の役割を果たしている。

第2部の和声構成

第2部はホモフォニックな音楽であるがその和声構成の理論についてははっきりしたものを見つけるのは困難でる。少なくとも新ウィーン楽派のような12音音列に基づいての和音構成ではない。

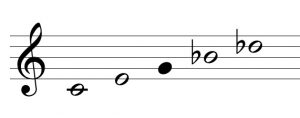

第2部の冒頭和音は短調の九の和から第5音を抜いたものである(譜例8b)。

第2部の最終和音は多調的集積の和音(2種類の属七和音の組み合わせ)となる(譜例9)。白音符が和音の構成音。

第3部Tempo I

第3部は最初のテンポ・拍子に戻り、ポリフォニックな音楽に戻る。核モチーフは原型だけでなく反転型も含めて現れ、あきらかに第1部の再現部としての機能を持つ。

明確に以下の7区分に分節できる。

区分13(T.76-80)

区分14(T.81-87)

区分15(T.88-94)

区分16(T.95-99)

区分17(T.100-112)

区分13(T.76-80)

カノン風の入りで声部を増やしていく。ロ長調であり、第1部と異なり多調性を感じさせるところはほとんどない。

核モチーフの反転型を含めた存在によって第一部の再現であることを感じさせる旋律線は、ある一定の限られた広くない音域内を往き来するので、静的な感じがする。

区分14(T.81-87)

第1ヴァイリン(主旋律)は各フレーズがきっちり2回ずつ反復され(譜例10)、調も一定に保たれているので、音域は前の区分よりも拡大しているものの、静的な感じがする。

区分15(T.88-94)

第1ヴァイオリンが核モチーフaを取り入れて反復することで盛り上がり、到達点からのディミヌエンドによって沈静化する。

区分16(T.95-99)

第2部の区分10(T.55-67)の変形が挿入され、第2部の再現が一瞬図られる(譜例11)。この区分には周期が少し異なるものの明確な反復が特にチェロパートに見られ、その前後と明確な対照をなす。

区分17(T.100-112)

この楽章の冒頭の変奏された再現である。この区分を第4部としてみなして次のような疑似ソナタ形式としてこの楽章を捉えることもできる。

第1部(提示部):区分1〜区分9

第2部(対比的な中間部):区分10〜区分12

第3部(展開部)区分13〜区分16

第4部(再現部)区分17〜区分19

特徴—様式理解のために

第1楽章のみの分析を終えた時点で、不十分なことを承知しつつ、様式理解のための特徴について述べる。

形 式

厳密な古典的形式には該当しない。ただし三部分形式の意識は濃厚にある。三部分形式とはA−B−A’であり、AがA’として周りめぐってくることで「思い出の効用」による統一感が保証される。

拍節構造

記譜法は拍節に基づいている。しかし中間部を除いては拍節構造が明瞭に感じられるわけではない。非周期的拍節構造でポリフォニーの個々の声部が進行しているためである。結果として音の連なりを複雑に感じさせ、聴取は簡単ではない。

音高構造

個々の声部の構成素材は調性的な要素が濃厚である。しかし全体として捉えると無調性である。無調性は多調によってもたらされている。多調性のありかたについては法則があるか否かは現時点でははっきりしない。また調性的旋律に半音で隣り合う音高の装飾音や装飾音群を加えて半音階的に聴かせるような箇所も少ない。いずれにせよ12音音列的な半音階主義の無調性とは縁遠い。横の音の連なりは多調性ゆえに全音階的であり、縦の音の重なりは多調性ゆえに結果として半音階的である。

動機操作(モチーフ操作)

西洋古典音楽にあるようなモチーフの存在とその操作は活用されている。その意味ではきわめて伝統的である。調性に依拠した音楽ではないので、和声的に主義一貫した音楽的持続は存在しない。その分こうしたモチーフ操作はシェーンベルクの12音技法と同様に重要な要素になる。