ハイドン大學

「ハイドン大學」とは日本センチュリー交響楽団「いずみ定期演奏会」における「ハイドンマラソン」と称する演奏会のプレイベントとして行われるレクチャー名である。そのレクチャーは演奏曲目への関心を喚起するためのものである。対象は音楽の専門家に限ることなく広くクラシック愛好者を対象とする。

「ハイドンマラソン」とは首席指揮者飯森範親指揮のハイドン交響曲全曲演奏のシリーズ名である。

私は、2019年7月12日(金)、大阪なにわ橋のアートエリアB1における日本センチュリー交響楽団主催「第16回ハイドン大學」の講師として、標題のハイドン作曲の3つの交響曲と参照軸としてプロコフィエフの古典交響曲について語った。本稿はそこで語った内容を自由に個人的な視点で私が文章化したものである。したがって内容に関する一切の責任は執筆者にある。ただし本稿ではプロコフィエフについては割愛する。(譜例はクリックすると拡大表示される。)

いずみ定期演奏会No.42

私が担当した「第16回ハイドン大學」は8月9日(金)19:00の「いずみ定期演奏会No.42」のためのものである。その演奏曲目は以下の通りである。

ハイドン:交響曲第10番 ニ長調Hob.I:10

モーツァルト:ピアノ協奏曲第19番 ヘ長調K.459

ピアノフォルテ:上原彩子

ハイドン:交響曲第4番 ニ長調Hob.I:4

ハイドン:交響曲第89番 ヘ長調Hon.I:89

内 容

本稿の内容は以下の通りである。

ハイドン作曲の交響曲4番、10番、89番の魅力

— 楽曲分析を通して

楽曲分析は楽譜に書かれた情報をもとに行う。分析の取っ掛かりは「規範」からの逸脱箇所の発見である。「アレッ、普通じゃないよ!」という箇所に着目して、どのように普通じゃないのかを知ることを通して作曲者の工夫の跡に気付く。そしてそれは作曲家の個性や曲自体の魅力の発見につながる。

ただし以上のような分析手段はある程度の作曲経験の蓄積による勘を必要とする。そして分析者の主観に依存する。私が身につけた規範はドイツ芸術音楽の伝統にほぼ則ったものである。それについてはアーノルド・シェーンベルク著、G・ストラング+L・スタイン編(山縣茂太郎+鴫原真一訳)『作曲の基礎技法』(音楽之友社、1971)において書かれている内容にほぼ一致するものと考えている。

交響曲第4番 ニ長調 Hob.I:4

この曲は1757年(25歳)あるいは1760年60(28歳)に、彼がモルツィン伯の音楽監督であった時に作曲された。楽器編成はオーボエ2、ホルン2、ヴァイオリン2部、ヴィオラ、チェロ(バス、チェンバロ、バスーンを含む)。演奏時間は12分。第1楽章プレスト(ソナタ形式)、第2楽章アンダンテ(変形された三部形式)、第3楽章テンポ・ディ・メヌエット(ソナタ形式)。

第1楽章提示部の第1主題(譜例1)の冒頭4小節は明確なまとまりを見せる。次の5小節目(1a)は3小節目(1b)の1オクターブ下における反復である。しかし6小節目(1c)は前出4小節目(1d)とは異なっており、ちょっとした違和感を感じる。6小節目2拍目の音型(1e)の出現が唐突なのである。

ところが展開部での第1主題の出現(譜例2、38〜45小節)においては違和感が緩和されている。43小節目の2拍目の音型(2a)がその前の42小節目の4拍目の音型(2b)に相似だからだ。

提示部での主題の違和感は「馴れの防止」のためにある。「アレッ、普通じゃないよ!」と聴き手に感じさせることで、聴き手は耳を澄まし注意深く聴く。

この「馴れの防止」は楽節構造のいびつさによってももたらされる。第1主題は11小節目の3拍目(譜例1、1f)で終止する。普通、小節の途中が終止点になることはあり得ない。さらに言えば楽句の区切りが3拍目になっている例もある。9小節目の3拍目(1g)である。このいびつさはハイドン自身も気付いており、再現部においては1拍目に終止するように変えている(譜例3)。

楽節構造のいびつさは第2主題においても見ることが出来る。第2主題は譜例4の23小節目の3拍目(4a)から始まっている。その後はきちんと27小節1拍目(4b)から始まっている。

なお、その第2主題は複数声部による美しい対位法的音楽である。その第2主題を導くための推移部の一部が弦楽器による力強いユニゾンによる音楽になっており(譜例4、4c)、その対比によって直後の対位法的音楽の美しさを強調している。

第2楽章はひとつの伴奏音型がこの楽章(全82小節)を通してほとんど途切れることなく現れる。その伴奏音型は中声部と低声部の2声がそれぞれ8分音符単位の周期的リズムの旋律を16分音符のズレで演奏されるもの。伴奏音型が一定のままで推移するため、外面的な変化はあまりない。したがって形式把握のための分節は簡単ではない。その伴奏音型の上に高声部が旋律を奏でる(譜例5、2小節目〜5小節目)。冒頭はa音が3小節目あまり持続するだけである(5a)。この持続音によって聴き手の耳は伴奏音型に集中する。その後に2小節の旋律断片が付加され(5b)、冒頭の1小節分の休止を加えて6小節という小節構造を示す。

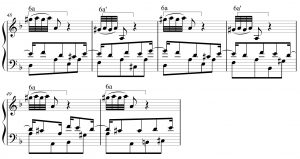

この曲の中間部はヘ短調で、33小節目から始まる。48小節目からニ短調になって54小節目からの主部(再現部)に戻る準備をする。48小節目からの6小節間、旋律声部は三十二分音符による音型を6回反復する(譜例6、6a、6a’)。和声の変化を伴うものの、音楽は静的で停滞したいびつな構造である。しかしこの停滞がわずかな変化への注意を惹き付ける。

第3楽章はメヌエット。第1主題(譜例7)はメヌエットの3拍子を強調するべく各1拍目のアクセントが目立つ。そのために楽節構造の規範からはずれていてもこの主題に違和感はない。

規範から言えば同音反復音型(7a)を最初の楽節の偶数小節に配置する方が収まりはよい(譜例8)。しかし収まりのよさは動的性格を弱めてしまい、生き生きとした感じを奪ってしまう。

第3楽章第2主題は音型の単純な反復から成っている(譜例9)。

交響曲第10番 ニ長調 Hob.I:10

この曲は、前出の第4番と同様、1757年(25歳)あるいは1760年60(28歳)に、ハイドンがモルツィン伯の音楽監督であった時に作曲された。楽器編成はオーボエ2、ホルン2、ヴァイオリン2部、ヴィオラ、チェロ(バス、チェンバロ、バスーンを含む)。演奏時間は13分。第1楽章アレグロ(ソナタ形式)、第2楽章アンダンテ(三部形式あるいは小ソナタ形式)、第3楽章プレスト(ソナタ形式)。

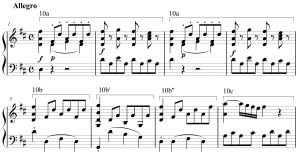

第1楽章第1主題は、2小節単位の楽句の反復による前楽節と、3回の動機反復による後楽節との組み合わせによるきわめて規範的な構造を示す(譜例10)。明快な感じを与える。

第2主題(譜例11)もある意味で規範的ではあるが、伴奏声部の音型が楽句ごとに大きく変化しているのが特徴的であり、明快さではなく表情に奥行きを感じさせる。

第3楽章の第1主題(楽譜12、1小節目〜29小節目)は最初の8小節の楽節提示の後、次の4小節の反復の後にいきなり弱音の7小節の楽節(12a)が続く。この落差は大きく、耳の馴れを防ぐ。同時にその後の20小節目以降の跳躍進行に満ちた音楽(12b)の活発さをより際立たせる。

第2主題の構造は4小節の楽節の反復を主としたもので、第1主題の複雑さとは正反対の簡潔な構造(譜例13、30小節目〜44小節目)を示す。

交響曲第89番 へ長調 Hob.I:89

この曲は、この曲は1787年(ハイドン55歳)、ハイドンがエステルハージ侯の音楽監督であった時に作曲された。ただしエスエルハージ侯のためではなく、その楽団のヴァイオリニストヨハン・トストのパリ公演のために作曲。楽器編成はフルート1、オーボエ2、ファゴット2、ホルン2、ヴァイオリン2部、ヴィオラ、チェロ、バス。演奏時間は20分。第1楽章ヴィヴァーチェ(ソナタ形式)、第2楽章アンダンテ・コン・モート(三部形式)、第3楽章メヌエット・アレグレット(舞踊三部形式)、第4楽章ヴィヴァーチェ・アッサイ(ロンド形式)。

第1楽章第1主題は10小節(譜例14)。冒頭の2小節の楽句は日本人には「ショ、ショ、ショジョジ」と童謡『証城寺の狸囃子』に聞こえる。この冒頭楽句は形態を変えずに楽章中に3度出現。この楽句は主題というよりも主題を導くための惹句のようなもの。3小節目からの第1主題は規範通りの構造。

この交響曲は前記2つの交響曲(4番、10番)と比較すると格段の作曲技法上の進歩を見せ、ベートヴェンの交響曲の規模や構造・形式にかなり近くなっている。そのことを印象づけるのが第1主題と第2主題をつなぐ推移部である。推移部(19小節目〜42小節目)自体が大きくなり、いくつかの部分に分けることができる。特徴的なのは31小節目からの部分であり、ここでは同音反復によるリズム音型が主要動機となっている(譜例15)。それはまるでベートーヴェンの第5交響曲の主要動機を思い起こさせる。

第4楽章ロンド形式のA主題はきわめて軽快な楽想による8小節の楽節(譜例16)。八分音符の同音連打の動機(16a)が特徴的。軽快さをつくり出しているのこの動機に加えて内声の十六分音符による分散和音音型の細かい動き。9小節以降も分散和音音型は続く。その細かい動きは音型という側面で捉えるより、細かく軽快に動く音群という「音響テクスチュア」として認識することが可能。。

その後の展開においても楽句・楽節、声部などの次元を超えて「音響テクスチュア」が発想の中心になっているように感じる。例えばC主題のヘ短調の主題は8つの声部による音楽だが、個々の声部の聴き取ることよりも音の運動として音楽(=音響テクスチュア)として聴いてしまうだろう。(譜例17)

主題Aの3回目の出現後の結尾部冒頭(170小節目から)において休符をはさみながらまるで点描のような弱音の音楽が出現する(譜例18)。これは音響テクスチュアとしての発想がなければ生まれ得ぬ音楽箇所であろう。規範からの逸脱というより新たな規範の芽生えとしてとらえるべきであろう。

演奏例使用音源

Haydn Symphony No.4 & No.10

Adrian Shepherd & Cantilena

Haydn: Symphonies Nos. 1-12

1990, CHANDOS COLLECT

Haydn Symphony No.89

ベーラ・ドラホシュ & Nicolaus Esterhazy Sinfonia, Budapest

Haydn: Symphonies Nos. 69, 89, & 91

1994, NAXOS

- 投稿タグ

- 日本センチュリー交響楽団, 飯森範親, ハイドン