【演奏時間】13分

【作曲】1991年.11

【初演】1991.12, 東京, 東京現代音楽祭, 花石真人

【録音】ALCD-9002

【再演】1992.6.14, Hyper Music Theatre II、ジーベックホール、花石真人

【概要】演技者とコンピュータ制御のMIDIシンセサイザーのためのミュージックシアター。一人の演技者が自らの声(事前にコンピュータに録音)と対話しつつ曲を進行させる作品。演者は手の動きでコンピュータの声を自在に引きだす。

(上記YouTube映像に使用している画像はこの作品の楽譜として用いたテキスト画面を再構成したものである。)

発音行為

この作品では舞台中央に設置された2基の赤外線センサーの枠の中に立つ一人の演技者(パフォーマー)が、声を出しながら、腕を様々に動かす。その動きには一部に佛像の「印」を模したようなものもあるが、基本的には赤外線センサーの赤外線を遮るためにのみ腕を動かしている。赤外線は遮られるとスイッチ・オンの状態になり、コンピュータを通してサンプラーにあらかじめ録音された演技者自身の声を鳴らす。つまり演技者は自分で声を発しながら同時に別の自分の声を鳴らすわけである。声は基本的には日本語の「語り」から成っている。(図1、2)

発音システム

コンピュータは赤外線が遮られる時間を4つに分別し、それをそのまま4つのMIDIノートナンバーに変換する。センサーは2基設置されているので都合8つのMIDIノートナンバーを派生させる。つまりサンプラーの1プログラムで8つの声(一人の演技者から発せられた声であるので8人の声という意味ではなく、正しくは8つのセリフ断片)を鳴らすことが出来る。これも実際にはプログラム・チェンジによって50種類以上のセリフ断片が発せられることになる。

演技者(パフォーマー)

この作品では、一人の演技者が何人もの声を演じ分ける。それも継起的に演じ分けるだけではなく、同時的にも演じ分けるところに表現の中心的意図がある。その声は他者の声ではなく、自身の声である。プログラムノートに「人間は自内部に何人もの声を持っている。それらは何かことあるごとに出てきては衝突し、対立し、場合によっては妥協しあう。つまり、自分自身の中に複数の他者を持ち、それらの間で様々なコミュケーションがなされているわけである」と初演時のプログラム冊子に書いたように自己内部の対話を象徴的に表現したのである。

この自己内部の対話が、演技者がライプで出すセリフ断片と、腕を動かすことによってサンプラーから出されるセリフ断片との交錯によって現出される。腕の動作は声を招き寄せる、あるいは声を呼び起こすという動きを象徴したものである。しかし、この腕の動作で赤外線を遮る時間を正確に調節することは困難であって、MIDIノートナンバーの特定にはかなり偶然の要素が入る。したがって偶然性に支配されたセリフ断片の羅列によって超意味的な言語配列がかなりの頻度で出現する。

テキスト

この超意味的な言語配列は、テキストの内容によってある程度許容されている。テキストはサミュエル・ベケットの『言葉と音楽』を下敷きにしている。ベケットのこの戯曲自体が自己内部の複数人格の対話劇であり、そのテキスト自体が通常の言語配列を超えたものを一部含んでいるからである。

またミュージック・シアターという上演形態も超意味的な言語配列を許容する。そこには一貫した音楽の流れがある。またセリフは一人の演技者の声と動きによってすべて発声されるという視覚上の一貫性もある。これらの一貫性の存在ゆえに、超意味的な言語配列は、混沌をではなく、詩的イメージの飛翔を誘発するのである。

構成

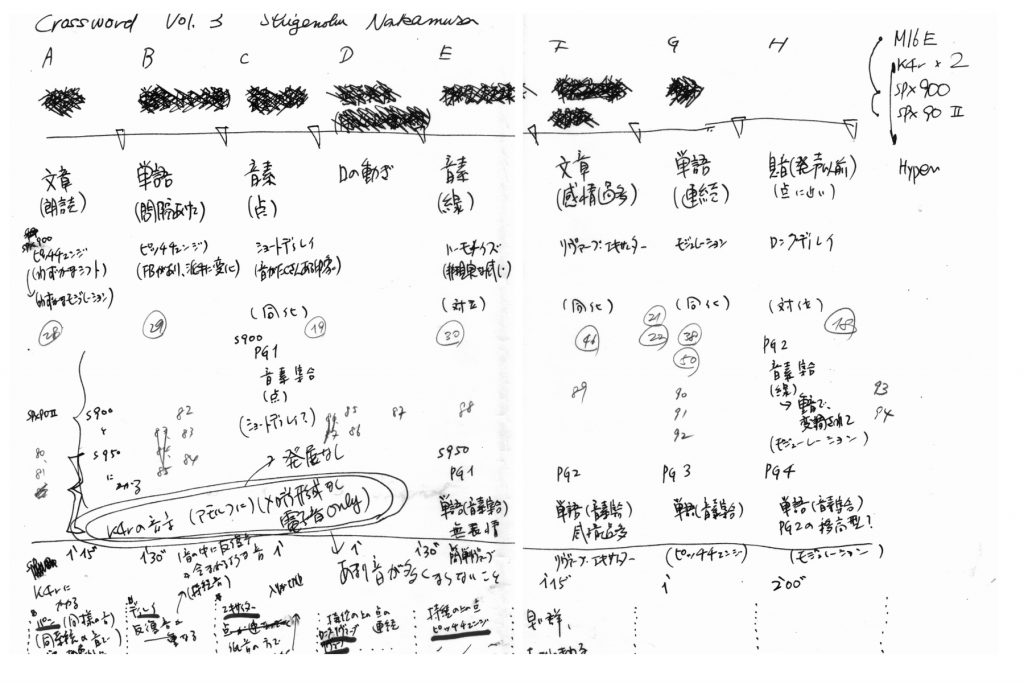

ベケットの『言葉と音楽』にインスパイヤされて構想したものの、作品はあくまでも「音楽」であることを優先して構成されている。細かいことをここで述べる代わりにここでは作曲時のスケッチを示す。全体は8つの部分からなっており、それぞれの部分は個々に明確な音楽的性格を示し、その性格の対比・類似関係によって部分の配列が決定されている。(図3)

参考資料

1991年12月の「東京, 東京現代音楽祭 電楽」での上演に対する作曲家一柳慧による批評:

「ベケットの「言葉と音楽」を素材とした中村の《クロスワード3番》では、語りとアクション(花石真人が好演)が、コンピュータによって変質された音とエネルギッシュにせめぎ合い、緊迫した内的関係をつくり出すことに成功していた。」(一柳慧、朝日新聞1991年12月14日夕刊、図4)