作曲家クシシュトフ・ペンデレッキ(Krzysztof Penderecki, 1933-2020)が3月29日に亡くなったことを悼んで彼の音楽について書いてみた。

1954年のスターリンの死によって当時のソ連とその政治的影響下にあった旧東欧諸国にいわゆる「雪どけ」が始まった。音楽文化面においてはそれまで禁止されていた西欧諸国の前衛的な技法による音楽の受容や創作が可能になったのである。しかし雪はすぐにとけたわけではない。そうした中でポーランドだけは前衛的な現代音楽の受容・創作を一気に活性化させた。その原動力となったのが1956年に始まり現在までも続いている「ワルシャワの秋」という国際現代音楽祭であり、当時国営だったPWM出版(ポーランド音楽出版)の存在である。ポーランドの作曲家の新作が次々と上演・放送され、それが楽譜となって紹介されることで、演奏の機会も増えた。

ちなみに1975年にハンガリーのブタペストに旅行した際、私はPWMの楽譜(図1)をはじめハンガリーや東ドイツの出版社の楽譜を爆買いした。当時の東側(社会主義陣営)の物価が、特に闇のレートでは非常に安かったのだ。

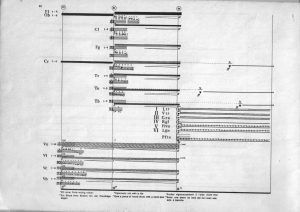

ペンデレツキは1959年の「ワルシャワの秋」にソプラノと朗読と10の楽器のための《ストロフィ》をひっさげて登場した。ブーレーズの《ル・マルトー・サン・メートル》(1955)などの当時の西欧の前衛音楽の影響が明らかな総音列音楽風の作品だ(図2)。テンポの変遷推移の指示がグラフで示されているのはシュトックハウゼンの影響だろうか。総音列音楽は構造優先の作品であるものの、そこで聴き取ることができるのは構造ではなく結果としての音響テクスチュアである。ストラヴィンスキーはそのことを「耳がとらえられるのは、密度にほかならない」と喝破した(I.ストラヴィウンスキー『118の質問に答える』1958)。ペンデレツキはその後すぐに音群的音楽の作曲に舵を切る。

そして1960年に52の弦楽器のための《広島の犠牲者に捧げる哀歌》を作曲発表する。この曲は音響テクスチュアの推移変遷を内容とする音群的音楽で、端的に言えば様々な「音響効果の羅列」による音楽である。多数の弦楽器が生み出すクラスター(四分音や半音を等間隔音程で積み重ねて形成される密集和音)や特殊奏法が生み出す多彩な音色による音響効果は現代音楽を聴き慣れていない聴衆までも魅了し、タイトルのわかりやすさもあって演奏機会の非常に多い現代音楽となった。

ペンデレツキは音群的音楽の作曲に独自の記譜法を用いる。もっとも特徴的なのは黒く塗りつぶした横長の長方形図形によるクラスターの図示である(図3)。縦軸が音高を、横軸が時間を表す。この図形による図示が可能になるには音響をクラスターとして認識できるための素材の同質性である。だからこそ《広島の犠牲者に捧げる哀歌》が弦楽器のみ、その前年の《放射》(1959)も弦楽器のみ、同年の《アナクラシス》(1960)も打楽器群が加わるものの弦楽器が中心の音楽となる。

クラスターのありようによって塗りつぶしの形状は変化する。《蛍光》(1962)は木管楽器や金管楽器が加わった大管弦楽のための作品である。木管楽器や金管楽器では四分音の積み重ねの同音質によるクラスターを弦楽器と同じように用いるわけにはいかず、記譜上のその形状は複数の線になっている(図4)。いずれにせよ非常に大雑把な書き方であり、たとえばG.リゲティの音群的音楽に見られるような100段近くもあるある五線に緻密に書かれた楽譜とは雲泥の差となる。その「大雑把」のせいか現代音楽を扱った理論書においてペンデレツキが扱われる件数はその名声の割に多くない。

1973年に発表した《交響曲第1番》を最後にその後ペンデレツキは音群的音楽から新ロマン主義的な作風に転換し始める。《交響曲第1番》を私は1974年に当時留学中のミュンヘンで聴いた。バイエルン放送管弦楽団によるMusica Vivaと題する現代音楽シリーズの一つで、指揮が岩城宏之であった。正直言ってこの曲は私の心に響かなかった。この文の最初の方に「音響効果の羅列」とペンデレツキの音楽を見做したが、それは本来けっして否定的な意味ではない。彼の音楽にはその羅列に方向性が発見でき、音響効果自体の魅力とその推移変遷に聴き手の心をつかむ筋道を感じたからだ(拙著「楽曲分析:ペンデレッキ《広島の犠牲者に捧げる哀歌》」を参照)。だが《交響曲第1番》は音響効果自体の魅力に新鮮さが欠けていた。冒頭、鞭が四秒くらいの間隔を置きながらしばらく連打される。その連打に合わせて聴衆のひとりがいきなり柏手を鳴らし始めたのだ。これにはぶったまげた。つまり音楽そのものが魅力と緊張感に欠けていたからこの種の反応が起きたわけで、いわば薄められすぎたウィスキーの水割りのように音楽自体がなってしまっていたのだ。その時私は「ペンデレツキは終わったな」と感じた。

ところがその後しばらくして長大な交響曲を7曲(3番を除いていずれもタイトル付き)、名人芸独奏を伴う協奏曲も10曲ほど作曲し、指揮活動も本格化し、現代音楽界ではともかく、クラシック音楽界においてはその存在の重みが増した。作品の音楽的外見と身振りから前衛の要素が失われ、いわゆる新ロマン主義的音楽となり、調性音楽的要素も表れ、クラシックとして聴く分にはとても聴き応えある音楽になった。

ただ作風のあまりの大きな変遷の幅には唖然とするが、彼の前衛的身振りの本質を成す「音響効果の創出」が「旋律や動機・楽句の着想」になり代わっただけだと理解すると、さほどの大きな変遷ではないのかも知れない。