はじめに

画家中村孫四郎(1925-1975)の没後四半世紀を記念して「変容への意志」 中村孫四郎展を以下の要領で行います。

日時:11月12日(火)〜11月15日(金)10:00—20:00(15日は19:00まで)

場所:高槻市生涯学習センター展示ホール(高槻市役所隣)

主催:中村孫四郎展実行委員会

後援:国画会、高槻市、高槻市教育委員会、高槻市美術家協会

問い合わせ:nkmrsgnb@gmail.com 中村滋延

父・中村孫四郎(1925-1995)は大阪府高槻市を地盤に活動した画家・美術教育者です。国画会(国展)絵画部会員として、100号以上の大作を毎年制作・発表し続けてきました。高槻市の美術家協会の設立にも関わり、1988年から94年までは協会会長の任にありました。美術教育者としては高槻市内に中村美育研究所(通称NBK)を主宰し、美術による教育を幅広く実践してまいりました。

今回、中村孫四郎没後四半世紀を記念して作品展を催します。古稀回顧展を1995年に催して以来のことです。回顧展の後、新たな作品の発見があり、また国展への出品以外にも興味深い創作活動を展開していたことも確認できました。今回は、それらも含めて、中村孫四郎の創作活動のあらましを新たな角度でお示しできればと願っております。同時にこの機会が中村孫四郎の画業に対しての再評価のきっかけになればともひそかに願っております。多くの方々に、特にご縁の深い高槻市民の皆様にご覧になっていただきたく思っております。

本稿は中村孫四郎展の準備作業としてその作品に向かい合ったことを契機に感じ考えたことをまとめてみました。身贔屓による勘違いも多々あるかも知れませんが、それも含めてお読みいただければ幸いです。

画家を目指すまで

私の父、中村孫四郎は1925年(大正14年)5月5日に大阪府三島郡高槻町(現、高槻市)に生まれた。地元の尋常小学校・高等小学校から大阪第二師範学校(現、大阪教育大学)に進学。暇さえあれば絵を描いていた。しかし時代は戦時体制下、授業に代わり軍事訓練が行われ、絵などを描く余裕はなくなってきた。やがて徴兵されて軍隊に。戦地に送られる寸前に終戦を迎えた。

師範学校を繰り上げ卒業し、すぐに教員として吹田の小学校に赴任。そこで同僚だった多根井喜代子と結婚、教員住宅に住む。そこでは知識に飢えた若い教員たちを中心に芸術や文学、哲学について熱い議論を戦わす毎日であったという。そうした中で孫四郎は画家になろうとする意思を固めるようになった。

画家としての出発点

新制中学校の美術教師不足を解消するために1950年に一年間の内地留学を命じられ、大阪市立美術研究所でアカデミックな指導を受け、大阪市内の中学校の美術教師となった。

当時は公募展に入選・受賞し、その団体の会員になるのが画家として認められるためのもっとも一般的な方法だった。須田刻太に私淑していた孫四郎は須田が所属していた国展(国画会展)に1957年から出品し、入選を重ねていった。主に具象的モチーフを抽象的構成の中で展開したような作品を描いていた(図1,2,3)。そのうちに抽象への関心がたかまり、作品は抽象の度合いが増していった。

抽象画へのアプローチ

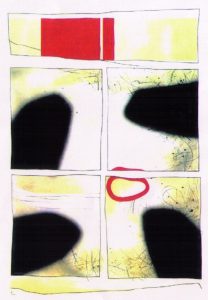

ストレス性の胃腸炎を抱えていた孫四郎はその頃入退院を繰り返しており、やがて国画会への出品を中止せざるを得なくなった。1959年に中学校教師も辞めた。公募展出品にもとらわれず、通勤からも解放され、さらには「売れる絵を描かなくてはならない」というプレッシャーからも自由になった。以前より続けていた自宅教室における美育教育に力を入れつつ、抽象画に専念するようになり、いろいろな趣向や方法を試していった。(図4、図5)

1964年に発表の場を求めて抽象画作家によるグループ「鉄鶏会」に参加した。このグループは京都市美術館の大展示室一室を一人の作家の作品だけで構成する活動によって知られていた。100号以上の大きさの絵を一度に10点以上も出品しなければならなかった。また同じ傾向の絵を続けて発表すると仲間から非難された。個々の作品の表面的な出来映え以上に、作家の創作上のコンセプトが重要視された(図6)。そのために孫四郎は絵を描くと同時に芸術理論の勉強も懸命にし始めた。

「ドンキホーテ」シリーズ

大展示室をすべて個人の作品で埋めるという鉄鶏会での経験は得がたいものではあった。しかし抽象表現の限界も感じたようだ。コンセプト重視になると、描くこと自体の喜びや、描く行為自体に刺激される造形思考からも遠ざかるような気がしてきたのである。

1967年から国画会の出品を再開する。物語をモチーフにした具象作品に取り組んだ。物語はセルバンテスの「ドンキホーテ」。これを様々な手法で作品化した(図7、図8、図9、図10)。

「ドンキホーテ」シリーズは同一の画家の手によるとは思えないほどに作風が作品ごとに違う。本人は物語の中の思想断片を表現するにふさわしい様式を追及したのであって、異なる作風の絵を描いているという意識はなかった。

終戦を境に世の中の価値観の一変を体験した孫四郎は、不変の価値を求めるためには特定の価値観にしがみついていたのではだめだという思いも強烈で、作品ごとに新たな挑戦を試みた。

なお「ドンキホーテ」シリーズにはしばしば異なる時間軸上の出来事が同一画面内に描かれていて、まるで映像アートを見ているような気分にさせられる。

仏教をモチーフにした「幽光」シリーズ

孫四郎は若い頃から熱心な日蓮宗の信者であった。1960年代の終わりに、ある寺院から仏画(涅槃図)の下絵の管理を依頼され、その一環として3年間ほど下絵の模写に没頭した。その下絵をモチーフにした作品を国画会に出品した(図11)。1971〜72年頃である。自己表現とは別次元での作品制作であったため非難も受けたが、出品そのものにためらいはなかった。

下絵の模写体験はその後に大きな飛躍をもたらした。作品のモチーフとして仏教を扱い始めたのである。ただし孫四郎の場合、書物から得た知識をモチーフとせず、幼少期の信仰体験に基づく自由な幻想を、天人ならぬ天女や、修業の場を暗示する山、世界を暗示する玉(球体)などのモチーフを用いて展開した(図12、図13)。それぞれのモチーフは対比を強調して扱われている。

孫四郎の作品の中でも「幽光」シリーズは人気があり、複数の作品が仏教寺院などに納められている。

分かりやす過ぎた「無為」シリーズ

ところが一つの作風にとどまらないのが孫四郎である。天女中心の幻想画の世界から一変して、不動明王と裸体の女性、炎をモチーフとして描き出した。1970年代末からの「無為」シリーズである(図15)。

これらのモチーフが紡ぎ出す内容は表面的にわかりやすい。そのことが作品の評価を落とした。このシリーズにおいては切り詰められた構成要素が重層的にからみ合っており、見るものを飽きさせないのである。しかしそのわかりやすさは鑑賞者の想像力を膨らまさず、その集中力を削ぐ怖れもあったのだ。

「佛喜」シリーズ、仏像を素材とする抽象

モチーフとしての具象は指示する対象の意味がはっきりしていて、自ずと物語を具体的に語り始めてしまう。その危険性を踏まえて、1980年になってからの孫四郎は具象からふたたび抽象に戻り、意味を越えた純粋造形の世界に挑戦しようとした。

しかし一度取り組み始めた仏教的世界観の表出から離れることはできず、鑑賞者が意味を認めることが出来る範囲内で「幽光」シリーズを構成するモチーフを抽象的図形に還元した。仏像レリーフのミニチュアの貼り合わせによって山や玉などを模した抽象的図形を形成したのである(図16,17)。仮に図形の意味が不確かにしか認識できなくとも、その素材が仏像のミニチュアであることに気付くことで図形のとらえ方も変わってくる。

80年代後半になってから徐々に具象の割合が縮小する。仏像レリーフのミニチュアの貼り合わせによる造形から具象性がほとんど奪われてきたのである(図18、19、20)。その造形を「龕」(ガン)と呼んだ。龕とは仏像の入れ物のことで、東南アジアでは小さな仏像を並べるために寺院の壁につくられた窪みのことである。

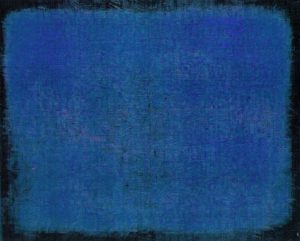

抽象への回帰—変容への意思

晩年、1989年以降、仏像レリーフのミニチュアを使わなくなった。代わりに抽象的形象のレリーフのミニチュアを用い、きわめてミニマルな造形に取り組むようになった。「根シリーズ」である(図21、22、23)。出発点に戻ってきたかのようである。

「変容への意思」という言葉は美学者木下長宏先生(横浜国立大学名誉教授)が1995年発刊の「中村孫四郎画集」の中で使ってくださった言葉。この言葉をいただいて父中村孫四郎の画業についての認識を深めることができた。作風のあまりの変化に関しての戸惑いが私から消えたのである。