1.基本情報

1.基本情報

クシシトフ・ペンデレッキ(Kzysztof Penderecki, 1933- )は1933年ポーランド生まれの作曲家である。いわゆるトーンクラスター[注1]を用いた音群的音楽でよく知られ、現代音楽のビッグネームの1人であった。1970年半ばから伝統への回帰が見られ,交響曲や協奏曲のような大規模な古典的形態の作品を作曲するようになった。

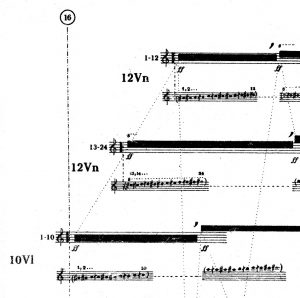

1960年に作曲された《広島の犠牲者に捧げる哀歌》(Ofiarom Hiroszimy TERN)はペンデレッキ初期の,いわゆるクラスター様式の代表作である。「52の弦楽器のために」と言う副題の通り,52の弦楽器個々が,トーンクラスターを構成するために,それぞれ独立したパートを演奏する。ただし,総譜には個々のパートではなく,楽器群ごとに声部の積み重ねが太く塗りつぶされた線として表されていることが多い。その場合、個々の楽器の奏すべき音高が補助的に記譜されている。特徴的なのは、指定された音域の間を四分音(半音をさらに2等分した音程)で埋めるトーンクラスターが中心的素材である点だ(譜例1)。

譜例1:クラスターの下にそれを構成する音高が補助的に記されている。

2.論述の視点

音群的音楽は音響テクスチュアの時間的推移を音楽内容として聴く音楽である。音響テクスチュアが時間の中でどのような相貌で出現し、それが時間とともにどのように変化して行くかを耳が追いかけていく。

調性音楽では機能和声が「時間軸上の方向性」を絶対的なものとして提供してくれる。シェーンベルクの12音音楽では機能和声がもたらしてくれるような時間上の方向性は存在しないが、作曲者の意識の上では音列という時間軸上の方向性の規範がある。また古典的モチーフ操作に範をとったフレーズ構成が時間軸上の方向性らしきものをもたらす。総音列音楽ではそうした時間軸上の方向性は存在しない。そこにあるのは人工的で精緻な音の配置であって、仮に時間軸上の方向性を感じたとしてもそれは作曲者の意図ではなく偶然の結果である。音群的音楽は総音列音楽のような作曲に先立って決められた法則とは無縁の音楽であるがゆえに、時間軸上の方向性については作曲者の意思が存在する。

《広島の犠牲者に捧げる哀歌》の分析は、この曲において時間軸上の方向性を生み出している要素は何であるかを明らかにすることを中心に行なわれる。

3.分析その1-概観

聴感上の印象からこの作品を大きく8部分に分けることができる。なお、分けるための聴感上の印象は、音色の違い、音強の著しい違い、休符による段落、などによってもたらされる。

第1部(第1小節-第5小節[注2]):個々の楽器の最高音の持続音が、楽器群ごとに鳴りはじめる。やがて集合音群としてすべての楽器が鳴る。音楽進行上の変化は、音強と、ヴィブラートの種類やその有無によってもたらされる。

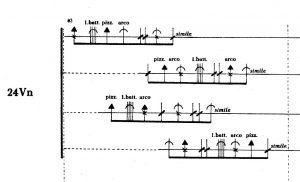

第2部(第6小節 –第9小節):第1部の持続音の集合音群から特殊奏法による反復音群(譜例2)へ、楽器群ごとに、徐々に移行していく。やがて集合音群として特殊奏法による反復音群がすべての楽器において鳴る。音楽進行上の変化は特殊奏法による反復音群の移行の状態によってつくり出される。

譜例2:様々な特殊奏法が順序やリズムを変え反復される。

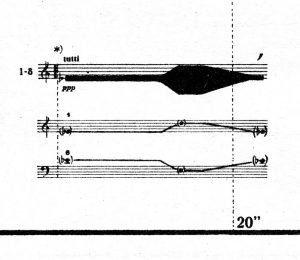

第3部(第10小節–第15小節):全楽器は通常の弦楽合奏形態の5つの楽器群(第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス)に分けられる。それら楽器群はそれぞれにトーンクラスターを形成する。ここでのトーンクラスターの特徴は、ある1つの音高に始まり、それを中心に音域を拡大したり、拡大された音域がある1つの音高に収斂していくところにある(譜例3)。

譜例3:クラスターを示す図の下にそれを構成する最高音と最低音が記譜されている。

拡大・収斂の過程はグリッサンドで連続的に行なわれる。音楽進行上の変化は、トーンクラスターを鳴らす楽器群の違い、トーンクラスターの音域拡大・収斂のありようの違い、音強、などによってもたらされる。

第4部(第16小節-第17小節):ここではトーンクラスターの音域幅は一定になり、また音強もフォルテで一定になる。楽器群ごとの漸次の音群の入りの後、それぞれの音群は突然にハーモニックス奏法によって2オクターブ上げられ、グリッサンドしつつ消えていく。

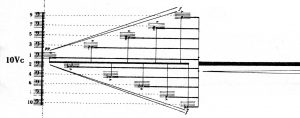

第5部(第18小節-第25小節):5つの楽器群の中の個々の楽器の存在がわかるように、楽器ごとの漸次の入りで楽器群ごとにトーンクラスターを形成していく(譜例4)。音楽進行上の変化は、楽器数の漸次増大・漸次減少、音量の漸次増大・漸次縮小によってもたらされる。

譜例4:クラスターを構成する個々の音高の出現順が示されている。

第6部(第26小節-第63小節):ここでは個々の楽器が独奏的に扱われる。全体として独奏の集合としての拡大された室内楽的な様相を示す。特殊奏法までを含めた様々な音素材がちりばめられたような感じであり、いわゆるトーンクラスターの出現は限られている。なお、この部分は伝統的な方法で記譜されている。

第7部(第64小節-第69小節):再び5つ楽器群ごとにトーンクラスターの持続音が鳴る。トーンクラスターはそれぞれ異なる奏法で演奏され、楽器群ごとにその音色が異なる。また音強も異なる。音楽進行上の変化は音強と音色の違いによってもたらされる。

第8部(第70小節-最後まで):全楽器によって音域が埋められたトーンクラスターの持続。30秒をかけてfffからppppへ減衰していく。

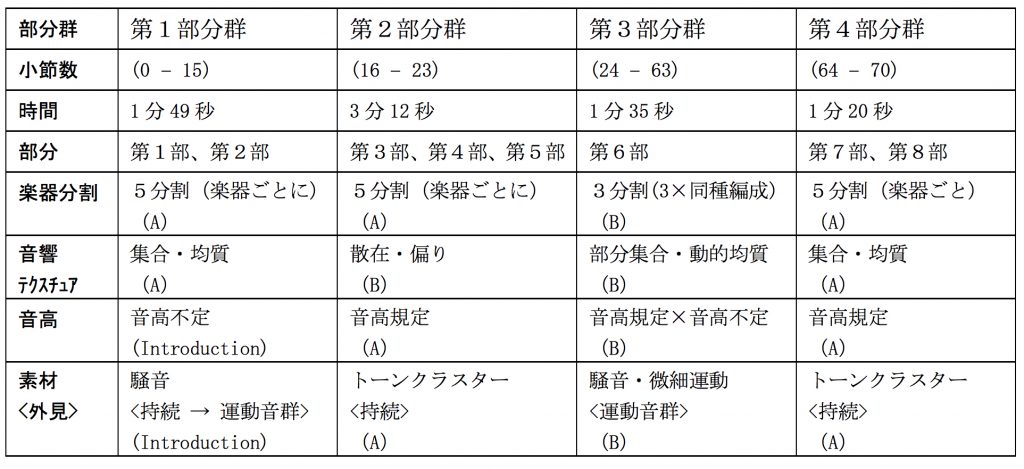

表1は以上の内容をまとめたものである。

4.分析その2-性格の把握

この曲を構成する8つの部分は、その性格によって4つの部分群にまとめることができる。

第1部分群(冒頭–第15小節):音楽的様相は異なるものの、第1部と第2部ではすべての楽器がそれぞれに同じ音楽内容を担当する。音響テクスチャは均質である。また、両部分とも音高に関する楽譜上の指示は厳密なものではなく、いわゆる音高不定である。したがって、音高明示が必要な狭義のトーンクラスターは出現しない。より騒音的である。

第2部分群(第16–第23小節):トーンクラスターによる持続音が主要素ということで、第3部と第4部、第5部は共通する。トーンクラスターは楽器群ごとに形成され、それらの楽器群はおおむね独立して扱われる。したがって音響テクスチャには偏りが見られる。3部分とも音高は楽器群ごとに明確に記譜されている。

第3部分群(第24–第63小節):前後の部分群との性格の著しい相違から、第6部だけで第3部分群を形成する。この部分群には狭義のトーンクラスターの出現は限られており、様々な音色や特殊奏法による音が散在しているように聴こえる。同一楽器数(ヴァイオリン4、ヴィオラ3、チェロ3、コントラバス2)からなる楽器群が3つ設定され、それらの楽器群は演奏開始の時間的ズレによって独立して扱われている。しかし全体としての音響テクスチュアは「様々な音色や特殊奏法による音が散在している」という意味で均質である。

第4部分群(第64–第70小節):トーンクラスターによる持続音が主要素ということで、第7部と第8部は共通する。トーンクラスターは楽器群ごとに形成され、演奏開始の時間的ズレなどによって独立して扱われているようではあるが、音響テクスチュアそのものは比較的均質である。

表2は以上の内容をまとめたものである。

表2から読み取れることは、各部分群の性格がそれぞれに独自性を示し、相互に違いが明確であり、部分群を明らかにまとまりとして把握できることである。また、項目ごとの内容記述には古典的な三部分形式的配慮(A –B –A)を見て取ることができる。例えば;

- 楽器分割の項目においては、第1・2部分群の5分割(A)— 第3部分群の3分割(B)— 第4部分群の5分割(A)、

- 音響テクスチュアの項目においては、第1部分群の集合・均質(A)— それとは異なる第2・3部分群(B)— 第4部分群において再び集合・均質(A)、

- 音高の項目においては、第1部分群の音高不定をIntroductionとして、第2部分群の音高規定(A)— 第3部分群の音高規定×音高不定(B)— 第4部分群の音高規定(A)、

- 素材<外見>の項目においては、第1部分群の騒音をIntroductionとして、第2部分群のトーンクラスター(A) — 第3部分群の騒音・微細運動(B)— 第4部分群のトーンクラスター(A)、

というように。この三部分形式的配慮は、そのことによって、音楽の統一性と多様性を保証しているように思える。つまり、ある一つのまとまり(A)に対比的な性格の(B)をつなぐことによって音楽に大きな変化、すなわち多様性を持ち込む。そのままで終わってしまってはまとまりを欠くことになるので、再び(A)をつなぐことで統一性を持ち込む。

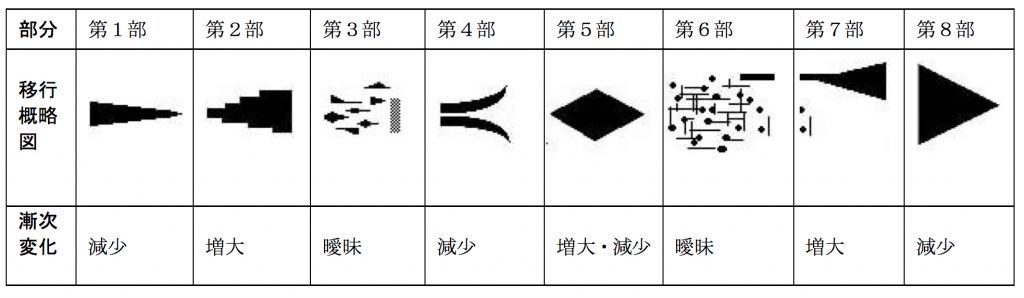

5.分析その3-部分間の移行

8つの部分と4つの部分群を個別に分析してきたが、ここではそれらの連なりに焦点をあてて、それらがどのようにひとつの楽曲として時間軸上でまとまりを見せているかについて分析する。

第1部は約50秒にわたってffからpppへの音強の漸次変化が見られる。pppへの漸次変化の行く先は沈黙であり、沈黙は休符であり、この休符は音楽的に段落感をもたらす。実際には沈黙までに至らずに第2部がはじまるが、段落感の想定が第2部への移行を許容する。

第2部は各楽器の最高音がpppで持続している第1部にオーバーラップしてはじまる。特殊奏法による反復音群を奏する楽器が徐々に増えていく。実質、これは60秒にわたる特殊奏法音群の音強の漸次増大である。漸次増大の行き先は様々に想定できる。比較的想定しやすいものに、その頂点でのカットオフがある。通常、カットオフの後には沈黙が要求される。ここでは沈黙に等しいppのトーンクラスターの持続音が、カットオフ時に沈黙の代わりに存在することになる。第3部はこの持続音ではじまる。

第3部ではトーンクラスターの持続音が楽器群ごとに形成され、それぞれに独立して出現する。そのトーンクラスターはその音域幅がグリッサンドで様々に拡大・縮小される。また個々のトーンクラスターの音強も様々であり、その増減のありようも様々である。つまり、こうした音楽的外見は、その音楽の方向性の曖昧さを意味し、行き先の想定を困難にする。したがって15小節目の全楽器によるトーンクラスターのpppの持続音の出現は幾分唐突である。しかし、トーンクラスターの持続音という素材の共通性ゆえにその唐突さはすぐに軽減される。何よりも出現の際のpppという“注意深さ”を意味するその音強が、唐突さを和らげるはたらきをしている。

第4部では寸前まで続いたpppへの飽きを打ち破るかのように楽句群ごとのトーンクラスターの持続音がffで順次鳴りはじめる。これらの持続音は楽器群ごとにハーモニックス奏法のppの持続音に変わり、グリッサンドで上行、もしくは下行する。それはsmorzando(スモルツァンド=たんだんとおそく消えるように)効果があり、当然の事ながら、その行き先に沈黙を要求する。

第5部は前のsmorzando効果を受けて、その逆行的効果を以って開始される。つまりそれは1音ごとに音の入りを増やしてトーンクラスターをつくり、同時に20秒にわたってppからffへ音強が漸次増大するのである。増大の頂点の後さらにfffによってトーンクラスターの持続音が鳴らされるが、その後は音強は漸次減少していき、最後はひとつの楽器だけがppで残り、ppppへ減少していき、沈黙にいたる。漸次増大→漸次縮小という単純な図式ゆえに音楽の行き先は簡単に想定できる。

第6部が5秒の沈黙(=休止)という長い段落を挟んではじまることで、第6部は新たな楽章の開始のように感じられる。事実、第6部はこれまでと何の関係がないような外見の音楽である。独奏の集合として、“総音列音楽”のように複雑な外見の音楽として響く。第5部の単純さは次に来る第6部の複雑さのいわば引き立て役であることがこの第6部に入った瞬間に分かる。第6部自体は行き先が曖昧なままに閉じる。したがって、第7部への移行は両方の部分の重なりを利用して実現される。それは映像における“ディゾルブ”効果のようなものである。この重なりの箇所には、両方の部分を接続するために低音弦の特殊奏法による持続音が鳴る。

第7部は楽器群ごとのトーンクラスターによる持続音の組み合わせである。様々な音強が交錯するが、最後にはppからfffに向けての音強の増大が、音楽の行き先を明確に予想させる。

第8部は前の部分からの予想を素直に受けるかのように、全楽器のトゥッティ(総奏)によるトーンクラスターの持続音がfffで鳴る。そのfffは30秒をかけてppppに向けて音量を漸次減少させる。

以上の様子をまとめると表3のようになる。第3部と第6部を除いて、音楽的外見の変化の方向が音強の増減に現われていることがはっきりと見て取れる。

6.分析結果の考察とまとめ

(1)《広島の犠牲者に捧げる哀歌》を概観した時に、聴感上の印象から全体を8つの部分にはっきりと分けることができる。聴感上の印象は、素材、外見、変化要因などから形づくられる。部分を区分けするには休止(沈黙)も大きな働きをする。聴き手は、今、自分が聴いているものの音楽的性格を比較的簡単に把握でき、部分としてそれを意識することもできる。

(2)この作品において、部分が把握しやすいのは、じつは複数の部分を統括する部分群という上位の分割が存在するからでもある。ひとつだけならばはっきり把握できない性格も、同種のものが複数並ぶことで性格をはっきり把握することが出来る。また、対照を部分群ごとで行なうことで、目立たなかった部分の性格が意識されることもある。

(3)部分群は聴いているその瞬間に把握できるものではない。これはいわば形式把握に近いものであって、過去の思い出と未来への予測を瞬時に整理することを通して把握される。この部分群の把握を通して明らかになるのは、この曲には古典的な三部分形式配慮が見られることである。外見的な先鋭さとは裏腹に、こうした古典的形式的配慮が見られることは、この曲が西洋芸術音楽の伝統的作曲思考の延長線上にあることの証左であるように思われる。同時にこのことが、後のペンデレッキが古典的形態の作品に手を染めていく萌芽であるとみることもできる。

(4)部分群に見られる形式的配慮だけが時間軸上の方向性を決定するのではなく、部分の性格自体も時間軸上の方向性の決定にかかわっている。その決定にかかわっているのは、多くの場合、音強の漸次変化である。音強の漸次変化と言っても同一の楽器内でのcrescendoやdiminuendoだけではなく、演奏に参加する楽器を徐々に増やしていく、それを減らしていくということも音強の漸次変化にかかわる。音強の漸次変化は単純にその効果が認識でき、増大減少の行き先の想定を容易にする。そのことが結果として行き先を追いかけることがしやすく、結果として集中聴取を可能にする。なお、ペンデレッキは音強の単純な漸次変化の羅列を防ぐために、漸次変化を曖昧にする部分を挿入する。

[注1]或る音高から、別の音高までを,ある一定の音程間隔で音高を配置し,それらの音を同時に発する房状和音のことを指す。半音の音程間隔で音高を配置することが一般的ではあるが,弦楽器の合奏による場合,4分音の音程間隔で配置することもある。

[注2]通常の記譜法のようにな拍子記号は用いられていないこの曲にあっては,小節番号は従来のものとは異なるが、便宜上,楽譜に書かれている小節番号をもとにここでも小節番号を割り振っている。