<読書ノート20180121>

<読書ノート20180121>

劇作家・演出家の鴻上尚史がまさかこんな本を書いているとは思わなかった。彼のライブでの舞台を見る機会がこれまでなく、彼の本業の名声の実態についてはまったく知らない。知っているのはテレビなどで時々見る飄々とした肩の力を抜いておもしろいことをしゃべる姿のみ。その彼がこんな硬派の本を書いていたとは。不明を恥じる。

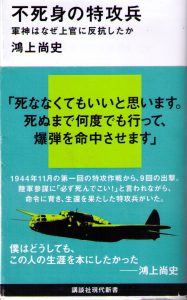

太平洋戦争時の特攻兵についての本である。ひとりの生き残りの特攻兵に焦点をあて、資料を調べ、その人物への数回のインタビューをもとに書かれた。その人物とは陸軍伍長の佐々木友次さん。2016年に92歳で亡くなられた。

出撃した特攻兵はすべて亡くなっていると私は思い込んでいた。だから生き残っている人がいたのには驚いた。佐々木さんは9回も特攻兵として出撃したのだが、生き残ったのだ。佐々木さんは抜群の飛行機操縦の腕を持っていて、攻撃の成果を上げることと無駄に命を捨てることとは別であることを信念として特攻に参加した。しかし攻撃の成果を挙げることよりも特攻では死ぬことが目的とされていたのが日本軍の現実だった。生還したことで佐々木さんは上官に非難され、なんども殺されかけた。敵を攻撃することよりも、佐々木さんの命を奪うためだけになんども飛行機で出撃を命じられたのだ。

私はこの1年間、意識してアジア太平洋戦争関連の本を読んでいた。旧日本軍の、つまり「戦前の日本の政権中枢の、あまりの非理性・非知性に驚きの連続だった。この本を読んでも同様だった。何のための戦争か、それに関連して何を持って勝利とみなすとしていたのか(裏返しに何をもって負けたとみなすのか)、その戦争を遂行可能にする物資は充分なのか、あるいはどのように調達するのか、それらについてまとも考えられた形跡がきわめて薄いのだ。思考行動の底流に流れていたのが命の軽視。あるのは「何とかなるだろう」という安易な気分であり、精神は物質を上回るという理性も知性も欠けた思い込み。特攻そのものについても、特攻がたいへんな成果を挙げていたように思い込まされてきたが、特攻による戦果はごくわずかなもの。敵艦にあたらずに打ち落とされたもののいかに多いことか。装備・設備がアメリカにくらべて著しく劣っていたので、じつは特攻すらまともに行えないほどだった。

鴻上は本書の中で最後に、近年、日本礼賛本が本屋の一番メインの本棚にうずたかく積まれていることや、テレビ番組で日本の素晴らしさを喧伝する番組があふれていることに警告を発している。わたしもまったくそう思う。

二度とあのような不幸な戦争を起こさないためにも、きちんと事実を把握して、我々日本人が犯しやすい過ちを二度とお起こさないようにしなくてはならない。日本人は敗戦を終戦と言い換えることでじつは先の大戦の事実に背を向けてきた。最近の政権の動向やその支持者の行動をみていると、先の大戦を精算しなかったツケがどんどんとたまっているような感じがしてならない。先の戦争の事実を把握するためにもじつに有意義な本である。