はじめに

本論の目的は作曲技法の観点からヴァレーズ(Edgard Varèse,1883~1965)の作品の音群音楽的特徴[1]を明らかにすることである。この目的はヴァレーズの作品にあってはなぜ音群音楽的特徴を明らかにすることに意味があるのか、という問いとも必然的に関連してくる。

研究の実際は上記の目的に従ってヴァレーズの作品の分析が中心となった[2]。分析の対象となった作品は彼のニューヨーク滞在以降(1915年以降)から第二次世界大戦までに作曲されたものを中心としている。それはこの時期に彼の作曲活動が集中しているからである。もちろん理由はそればかりではない。この時期以前のベルリン滞在の頃の作品はその楽譜が作曲者の手元からほとんど紛失されてしまったらしい。また第二次世界大戦以降の作品については作品そのものが少ない上に、分析の素材となる楽譜そのものが存在しない電子音楽作品が主流となっているためでもある。例えば第二次世界大戦以降の代表作とも言える《デゼール(Déserts)》(1954)[3]の分析についても、器楽のみで演奏される部分のみをその対象とした。何よりも我々がコンサートや録音盤で普通に耳にすることが出来るヴァレーズの作品はニューヨークに滞在するようになってから第二次世界大戦までの時期のものと、それ以外では《デゼール》に限られているため、現時点で我々が認識しうるヴァレーズの音楽をこのように限定したとしても問題はないであろう。

分析の作業そのものはさまざまな角度から、例えば形式、モチーフ操作、楽器法、音組織、リズム構造、構成要素としての音強などを分析することを通して行われた。ただし、本論ではあくまでも冒頭に記した目的—音群音楽的特徴を明らかにする—に関係ある分析のみを呈示している。

個々の作品分析の紹介ではなく、本論の目的のように分析から得た結果を総括的に述べることは、特に芸術作品の分析のように統計作業などにあまり意味のないものの場合、客観的な裏付けに問題を残す恐れがないとは言えない。そのことを充分意識しつつ、ヴァレーズ研究の一過程として、試論として、以下、その考察を進めていきたい。

様式の先見性

二十世紀は音楽芸術の分野においてそれまでの時代が経験したことがなかったような多種多様な様式が存在している時代である。その理由は調性が作曲するための唯一のシステムではないことが認識されるようになったからである。

そうした中でヴァレーズの音楽についての評価で共通して認められる点は、その様式の先見性において高い評価が与えられているということである。

そこでまずそれらの評価がどのようなものであるか、その代表的なものを紹介したい。例えば、20世紀の音楽に対する優れた評論家の一人であるシュトッケンシュミットは「E・ヴァレーズは《未来派》音楽の先駆者であった。セリエルな作品の線的スタイルとは対照的に、彼の作品はリズムと音色と音強の塊状集積(Agglomeration)と名付けることができる。それに騒音は音楽形式内での組織された一部としてのれっきとした身分が認められるようになった」[4]と述べている。アンドレ・オデールは「ヴァレーズは、音楽が和声、対位、いや旋律の彼方にすらも存在しうることを感じた最初の音楽家の一人である」[5]と述べている。また同時代の作曲家の一人であるストラヴィンスキーは「ヴァレーズは音の強度を形式の中の統一要素のひとつとして扱った最初の作曲家の一人である」[6]と述べている。いずれも「先駆者」「最初の音楽家(あるいは作曲家)の一人」という言葉でヴァレーズの先見性を評価しているし、その対象が彼の音楽が持つ音群音楽的特徴であることを示唆している。

ヴァレーズ自身の言葉の中にも、彼が自分の音楽の音群音楽的特徴とその様式の先見性を意識していたことを示唆しているものが多い。例えば彼は自分の音楽に対して「私の音楽は、互いに無関係な複数の音塊(これは同時に異なる速度で動くという意味での無関係)の運動に基づいている」[7]と述べていたり、また「かなり以前から、私は自分の音楽的イメージを表現するためには、平均律の音楽から解放される必要があると考えていた」[8]と述べていたりして、明確に自分の音楽思考が従来のものとは異なることを表明している。さらに驚くべきことには、1916年に彼が「我々の音楽的なアルファベットは豊かになるべきで、我々は様々な組み合わせと、新しい音響的イメージを表現する楽器を持っことが必要である。このことのために作曲家は専門分野の技術者と学ぶべきである」[9]と述べているところから、すでに早い時代から彼が新しい音響に興味があり、とくに電子音楽のアイデアさえ持っていたことを伺い知ることができるのである。

ところでヴァレーズの音楽の先見性についての評価が可能になるためには、ある一定の音楽史観とも言うべきものがその背景になければならない。そうでないと先見性という概念自体が存在し得ない。もちろん多種多様な作曲様式が混在している状態では、二〇世紀の芸術音楽に関するどのような音楽史観も現時点ではその正当性が評価されるのは困難なことである。しかしそのことを承知の上で、論を進めるために、ヴァレーズの先見性についての評価を可能にする音楽史観を整理すると次のようになる。それは、調性崩壊→無調音楽→十二音音楽→総音列音楽→音群音楽→?、という流れにもとづいて解釈されるところのものである[10]。

ヴァレーズの先見性は、彼が早い時点から、すなわち調性が唯一の作曲のためのシステムではないと認識され始めるようになった時点から、すでに音群音楽を意識し、構想し、作曲していたところにある。

前述の音楽史観に基づくと、音群音楽は十二音音楽や総音列音楽の矛盾や行き詰まりに気がついたところから始まるとされている。

調性の音楽では、我々は表面的に鳴り響く音のテクスチュア[11]よりも、むしろ個々の音の機能感・方向性といったものを自然のうちに感じ取って、音楽を有機的に関連した全体として聴いている。しかし十二音音楽や総音列音楽ではもともと人工的に音の機能感・方向性というものを取り去ったわけであるから、作曲家がいかに精密で有機的な音の組み合わせをそこで意図したつもりでも、聴き手はそうしたものをその音楽にきき取ることは不可能であり、そこに生起する音を集合的にひとつの「音の群れ」としてしかとらえることが出来ない。つまり作曲者の意図と反して表面的に鳴り響く音のテクスチュアのみを聴くことになる。クセナキスはそこのところを「線的多声法は現在の複雑さによって自滅する。さまざまな音域での集団にしか実際にはきこえない。おそるべき複雑さが線のもつれをききとりにくくし巨視的には音スペクトル全領域にわたって音が理由もなく偶然にちらばっている。線的多声法は面や集団としてきこえるその結果と矛盾することになる」[12]と指摘している。またストラヴィンスキーは、総音列音楽のような音楽をどうきくかとの問いに「耳がとらえられるのは、密度にほかならない」[13]と答えている。

音群音楽では、音響テクスチュアは先に構想され—つまり総音列音楽のようにそれが結果として生じるものではなく—、また音は音響テクスチュアをつくるための全くの素材—それ自体では何の意味を持たない—として扱われる。

調性に代わるシステムとして存在した十二音音楽であり、総音列音楽であったが、音に調性的な機能感・方向性が欠落すると、音楽は必然的に「音群音楽」的音楽にならざるを得ないのである。クセナキス、リゲティ、ペンデレッキなどの現代の作曲家の作品に代表されるような音群音楽はそのような歴史的経過をふまえて登場してきたものである。

ヴァレーズの音楽がこうした経過とは無関係に音群音楽的特徴を備えていたところに、その先見性に対する評価があるわけである。言い換えれば、ヴァレーズの先見性は、「現代音楽史」を予測し、作品の上でそれを示していたところにある。

音群音楽的特徴

それではヴァレーズの作品が具体的にどのように音群音楽的特徴を備えているか。これをここでは明らかにしていきたい。

その前に音群音楽的特徴とは何であるかについて確認し直しておく必要があるだろう。前述したように、まず音群音楽においては個々の音の機能や意味よりも、それらの集合である音響テクスチュアが優先される。音群音楽にあっては音の機能感や方向性などは本質的に存在しない。音響テクスチュアは音の群れ(音群)の状態—すなわちその音高、音色、音強、密度などのありかた—で性格づけられる。実際は性格の把握が可能になるまで持続されることによって音響テクスチュアは一つの音響プロックとして意識されるのが普通である。したがって音群音楽そのものは複数の音響プロックの配列によって構成されているということになる。ただし複数の音響プロックの配列の仕方には機能的にも論理的にも客観的に認めうる首尾一貫性は存在しない。言わば音群音楽の構成は複数の音響プロックの羅列に過ぎないのである。ただ作曲者のイメージのみが配列を決定するのである。要するに音群音楽の作曲にあっては、個々の音響プロックのテクスチュアの質とそれらの配列の仕方が基本的な問題となるのである。

さて具体的な分析になると、その作業の初期の段階で音群音楽的特徴として気付くのがそのプロック構造である。ヴァレーズの作品では曲の部分・断片が、ある一定の音高関係のみで構成されていることが非常に多い。つまりある音の集合体の一定の音高関係を保ったままの持続あるいは反復によって、部分・断片が構成されている例が顕著なのである。曲は複数のこうした部分・断片の継起的配列によって構成されている。そして各部分・断片は、その内部の音の集合体の音高関係における他からの差異によってその独立性が保証され、ひとつの音響プロックとしての明らかな性格を持つわけである。

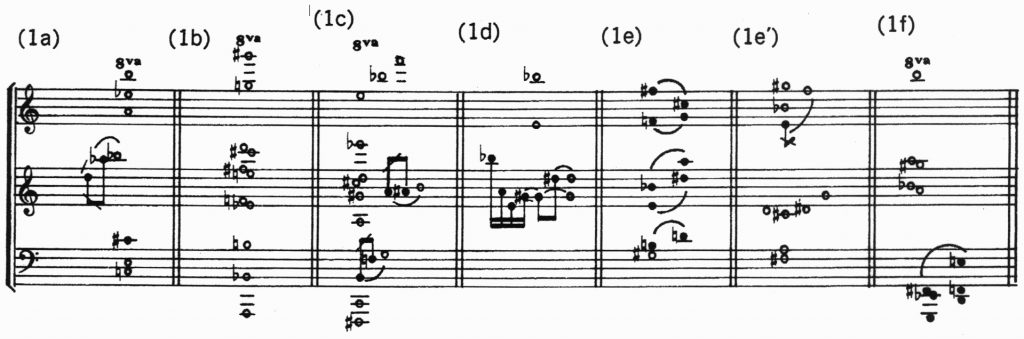

そのことを実際確かめていこう。例えば《アンテグラル(Intégrales)》(1924)では、最初の部分・断片は曲冒頭から25小節目までの長さをもち、音の集合体(1a)の7回の反復によって成り立っている(譜例1)。その次の部分・断片は接続句とも言うべきもので、音の集合体(1b)の5小節の持続からなる。3番目の部分・断片は21小節の長さを持ち、音の集合体(1c)の7回の反復によって成り立っている。次に続く2つの部分・断片は音楽の進行上ではその区分が必ずしも明らかであるとは言えないが、音の集合体の音高関係からはっきりと分けられる。つまり4番目の部分・断片は音の集合体(1d)の6小節の持続と2回の反復による3小節からなり、5番目の部分・断片は音の集合体(1e)の5回の反復による4小節とそこから派生した音の集合体(1e’)の3小節の持続からなる。その後、例えば7番目の部分・断片は14小節の長さを持ち、音の集合体(1f)の何度かの中断を含む持続・反復によってなりたっている。

以下、曲の終わりまで同様のことが見られ、曲冒頭から都合32種類ほどの音の集合体が存在する。これらの中には、それ自体で独立した部分・断片を作るほどには長く持続され反復されたりしていないものも含まれている。そもそも32種類という数字でさえ、音高関係のわずかな違いでも別個のものとして数えたり、あるいはわずかな違いであるならば派生形として扱ったりするだけで変更されうるものである。しかし重要なことは、以上の例で示されているように、部分・断片の構成のされ方と、されが示す音響プロック的性格である。

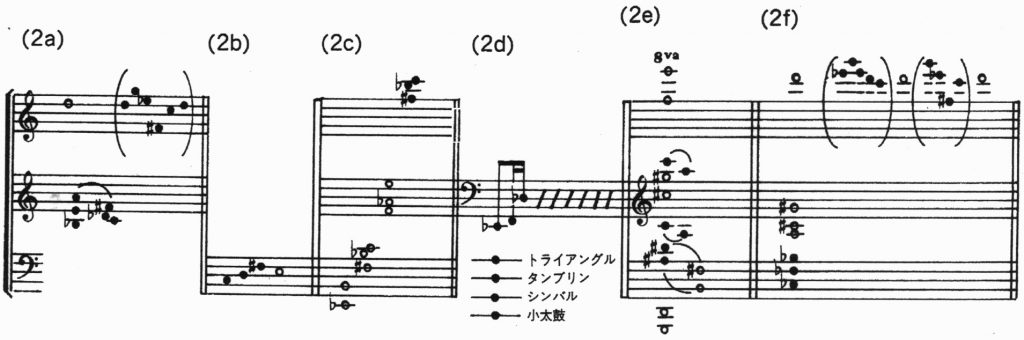

他の例においてもそのことを確かめてみよう。分析対象の曲の中で最も初期の作品である《オフランド(Offrandes)》(1921)においても(譜例2)、最初の部分・断片は13小節の長さを持ち、音の集合体(2a)の装飾を伴いながらの持続・反復によって構成される。それに続く2番目の部分・断片は10小節の長さを持つ。この部分・断片での音の集合体は複数あり、その意味では音響プロック的性格が希薄に見えるかも知れない。それにもかかわらず、この部分・断片を一つの音響プロックとして感じさせるのは、その間一貫して鳴っている打楽器群の音の集合体による。また細部では、例えば動機的素材(2b)の4小節にわたる3回の反復などの同一音高関係の保持が見られる。3番目の部分・断片は2小節で、音の集合体(2c)の2回の反復によって構成される。4番目の部分・断片は4小節で、比較的自由に動く声のパートを除いて、打楽器群を含む音の集合体(2d)の反復によって構成される。5番目の部分・断片は2小節の長さで、音の集合体(2e)の4回の反復によって構成される。6番目の部分・断片は10小節の長さを持ち、音の集合体(2f)の反復によって構成される。なおこの部分・断片の最初の1小節は導入性格を持ち、音高関係が異なる別の音の集合体よりなる。これより後の部分・断片については省略するが、以下、同様のことが確認できる。

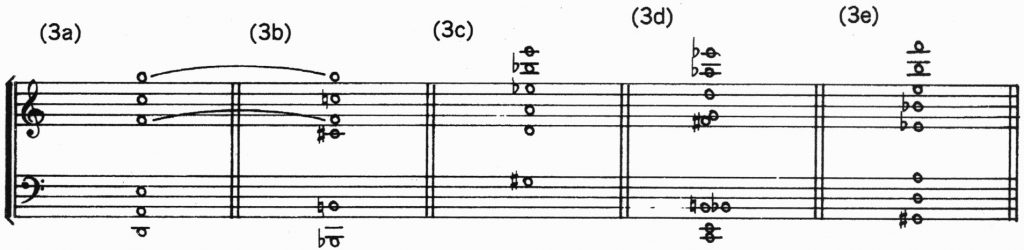

念のために、分析対象の曲の中の最後の作品《デゼール(Déserts)》においても、その音響プロック的特徴を簡単に確認してみたい(譜例3)。最初の部分・断片は20小節の長さを持ち、その間、「1点へ音」「2点ト音」による音の集合体がずっと持続される。そこに別の音がからんで、全体としては音の集合体(3a)と(3b)の継起的に出現する2種類によって構成される。2番目の部分・断片は9小節の長さで、音の集合体(3c)の持続を中心として構成される。3番目の部分・断片は11小節の長さで、細部に多少の変化があるものの、音の集合体(3d)の持続・反復を中心にして構成されている。4番目の部分・断片は5小節の長さで、音の集合体(3e)の持続によって構成されている。以下、この曲においても曲の終わりまで同様のことが確認できる。

分析対象となった曲の中で、例外的に、音響ブロック的性格が確認しにくいのが《デンシティ21.5(Density 21.5)》(1936)である。その理由はこの曲がフルート独奏曲であるため、音群あるいは音の集合体という概念では把握しにくいからである。それでもその旋律線を分析していくと、音高関係を一定にしたままの動機的素材の反復や、音の集合体を分散和音化したような箇所も目立ち、やはりそれなりに音響プロック的性格は確かめられるのである(譜例4a、4b)。

さて分析の次の段階として、音響テクスチュアとしての音響プロック内部の構造について検討を加えてみよう。

まず音群音楽における音響プロックは調性的な音の機能感・方向性とは無縁であるから、調性感を否定するような音高関係で音の集会体や旋律的なものが構成されている必要がある。つまり全音階的なものよりも、半音階的なものが音高関係の中心になる必要がある。前出のそれぞれの譜例を見るだけでもヴァレーズの音楽がそれを充たしていることが明らかである。音の集合体は、半音の積み重ねを原型として、それを広い音域に拡散させたような音高関係を示しているものがほとんどである。また音の横の関係(継起的関係)では半音(短2度、増1度)とその転回型(長7度、減8度)と最も非全音階的な音程である減5度とその転回型増4度の音程が目立って使用されている。さらに典型的な現代の音群音楽の音の使用法の特徴の一つであるクラスター[14]でさえもその使用が《イオニゼーション(Ionisation)》(1931)において見られる(譜例5)。

構造の単位となる音響ブロックの音高関係が一定であり、かつその構成も音の機能感・方向性を感じさせないということは、ヴァレーズの音楽は本質的に静的な音楽である。動的な発展・展開ということとは無関係であり、必然的に、部分・断片の音響テクスチュアとしての在り方に比重が置かれるようになっている。つまり、音楽を形成する諸要素の中でも、音高以外の、音響テクスチュアとしての性格を決定づけるところの音色・音強・密度などが大切な要素として表面に出てくるわけである。そうした典型的な例を《ハイバープリズム(Hyperprism)》(1922)の冒頭の部分・断片に見ることができる。この部分・断片は12小節の長さを持ち「1点嬰ハ音」の反復を中心に構成されている。この反復は、楽器や奏法(つまり音色)、音の強さ、音の長さと休止の長さ(つまり音の密度)を著しく変えて行われる。そこに打楽器群のパートが変化の彩りを添えている。またバストロンポーンのパートに現れる「に音」の持続音も、その本質的な役割は「1点嬰ハ音」の彩りである。

いずれにせよ、12小節もの部分・断片を一つの音高の保持だけで構成できるというのは、音高以外の要素が構成にいかに大きな意味を持つかということを示すことになる。

そうした要素のひとつ、音色についてのヴァレーズの関心は非常に深い。「ハイパープリズム》に見られるような音強の著しい変化も、単に音量の変化という以上に、音色の領域にも大きく関係している。特に管楽器類は音強の変化によって音色に変化をきたす割合が大きい。《イオニゼーション」に見られたピアノによるクラスターも、打楽器のみの編成によるこの曲では、音高的な意味は希薄であり、むしろ音色の領域で扱われている。何よりも、打楽器類を多量に持ち込んだ彼の特異な楽器編成は、音色への深い関心を示している。またその楽器編成でいえば、《エクアトリアル(Ecuatorial)》(1934)では、その頃発明されたばかりの楽器オンドマルトノ[15]を使って、音色の領域の拡大を図っている。

ヴァレーズの特徴として指摘される騒音・非楽音の多用も、構成要素としての音色を豊富にするためのものである。ヴァレーズ自身、騒音の使用については、ルイジ・ルッソロなどいわゆる《未来派》の騒音使用とは一線を画していることを、「未来派は騒音の単なる再生をしているだけであり、私は騒音を音楽の中で変容させることを考えている」[16]という言葉で表明している。

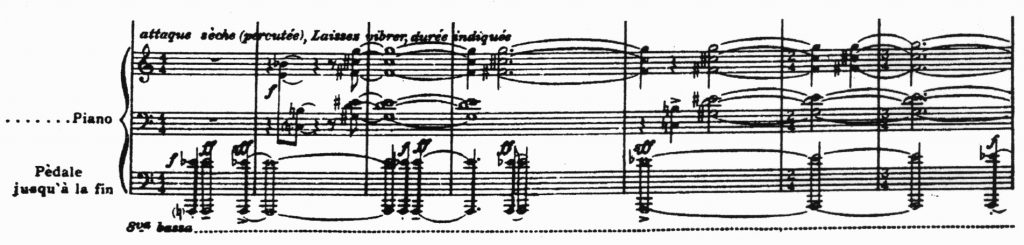

ヴァレーズの音色への関心への別の具体例として、彼が作品の中で用いた特殊奏法の一端を紹介したい。《アメリカ(Amériques)》(1922)ではテインパニ的音色を鳴らすためにハープの共鳴板を指でたたく特殊奏法が出てくる[17]。《オフランド》でもハープの奏法に細かい指示があり、例えば硬い音色を鳴らすために通常の位置ではなく共鳴板の近くで弦を弾くなどの特殊奏法[18]や、金属(ワイヤー弦)のぶつかりあうような音を出すために強く弦を弾いて隣り合う弦同士をぶつけあう特殊奏法[19]などが出てくる。弦楽器についても、《オフランド》の中では音色を細かく変えるために、sul ponticello[20]やsul tasto[21]などの特殊奏法が頻繁に出てくる。《ハイバープリズム》には、トロンポーンのグリッサンド奏法が出てくるが、これも音高関係よりも音色変化に関係した扱いである。《デンシティ21。5》には、フルートに打楽器的効果を得るための、キーを楽器本体に打ちつける特殊奏法[22]が出てくる。《デゼール》のピアノパートには倍音を付加して響かせるためのハーモニックス奏法[23]が出てくる。

もちろん音色だけでなく、音響テクスチュアを性格づける要素のひとつ、音の密度に関することも指摘しなければならない。ここでは、ヴァレーズの音楽にあっては、なぜ音や休止の長さをリズムとしてよりも音の密度として把握しなければならないかということを指摘したい。そのことによってこの面での音群音楽的特徴が明らかになってくるからである。

ヴァレーズの作品には頻繁なテンボの変化が目立つ、それも絶対テンボの変更はもちろんのこと、リタルランド、アッチェレランドなどの相対テンポの変更の指示も多い。《ハイバープリズム》は全部で90小節の長さを持つ曲であるが、テンボに関する指示がその中で19回も登場する。平均すると4ないし5小節ごとにテンポ変更されていることになる。《オフランド》においてはもっとはなはだしく、その第1楽章では、全51小節の中で、テンボに関する指示が16回も登場する。またテンボの変化と関連して目立つのが、頻繁な拍子の変化である。《ハイバープリズム》では曲中での拍子の変化は35回もある。《オフランド》の第1楽章では22回の拍子の変化がある。これらのことは他の曲においても程度に多少の差こそあれ同じである。そのようなテンボと拍子の頻繁な変化は、リズムを音の密度という概念に変えてしまう。なぜならばリズムは一定のテンボと拍節感の上においてこそその構造を的確に把握しうるものだからである。つまりヴァレーズの音楽では、リズム構造があいまいで、それを曲全体の中で意味づけて把握することができないのである。

また、テンボ・拍子がともに一定の箇所においても、多くの場合、拍節感とは関係なく音が配置されている。例えば《オクタンドル(Octandre)》(1923)の第3楽章47~52小節において、4拍子で記譜されているものの、音の集合体の反復され方は、4拍子の拍節感に従っていない。《デゼール》の楽譜中にしばしば見られる小節内部の拍ごとの点線による縦線の存在も、多くの場合が八分音符単位であり、拍子が拍節感を整理するためのものとして機能するのではなく、演奏を整えるための補助的なものとして機能していることを示している。これらのことによっても、ヴァレーズの音楽では、音や休止の長さが、リズムよりも音の密度という音群音楽の次元で扱われていることが明らかになるだろう。

まとめ

以上の分析でヴァレーズの音楽の音群音楽的特徴が明らかになった。そのことを次に整理してみよう。

- 部分・断片が、音響プロックとしての把握が容易になされやすいように、音高関係を保ったままの音の集合体の持続・反復によって構成されている。

- 音の機能感・方向性を抹消するために半音階的な音感がその音楽を支配している。

- 音響テクスチュアの性格を決定する一要素としての音色に深い関心が払われている。騒音・非楽音の作品への導入も音色を豊富にするためであり、音強も音色の領域に関係している。

- リズムは、音の密度で、つまり音響テクスチュアという音群音楽的次元で把握されるように、非拍節的・非周期的になっている。

すでに確かめたように、ヴァレーズの先見性はその作品の音群音楽的特徴にある。しかしその作品は先駆的作品ではあっても、クセナキス、リゲティ、ペンデレッキなどの作曲家の作品に代表されるようないわゆる現代の音群音楽とは異なる。その要因は様式の混乱である。例えば、《イオニゼーション》は打楽器のみによる編成の作品で、かつピアノのクラスターや音源としてのサイレンなどもその編成の中に加え、音響の面での斬新さはそのまま現代の音群音楽として通用する。しかし形式や構成の面から見ると、ヴァレーズ自身の他の作品にも類を見ないほど調性音楽的なのである[24]。同様のことは、《オクタンドル》においても一部に見られ、その第3楽章において突然フーガの一部が顔を出したりする[25]。形式・構成に関することばかりではなく《アンテグラル》の練習番号9の箇所に見られるように、突然全音階的な動機的素材が現れたりして、音楽進行上の感覚的不統一性を露呈したりしている箇所も時に発見することができる。

先駆者であるがための、前述のような様式の多少の混乱はやむを得ない。しかし、調性的な音の機能感・方向性がなくなれば、音楽は必然的に音群音楽にならざるを得ないということを早い時点で見抜いた事実と、音群音楽的特徴をその作品群が充分にふまえているということは、まさに高く評価されるべきであると思う。

注

[1]クラスター音楽とも言う。ただし、クラスターという用語自体は正式にはもっと限定された意味を持つので、本論では「音群音楽」という語を用いる。なお、筆者はこの語を、近藤譲『線の音楽』朝日出版社、1979, p.50から得ている。

[2]ヴァレーズの作品表については、Rainer Riehn, “Chronologisches Werkverzeichnis”, Musikkonzepte 6、Edgard Varese, edition text + kritik, 1983, pp.116-117を参考にした。

[3]《デゼール》では、本来、テープにあらかじめ録音された電子音響による部分と、楽器のみで演奏される部分とが交互に現れる構成になっている。しかし場合によっては、電子音響による部分を抜いて演奏してもよいことになっている。

[4] H. H. Stuckenschmidt, Musik des 20. Jahrhundert, Kindlers Universitäts Bibliothek, 1969, p.69

[5]アンドレ・オデール、吉田秀和訳、『現代音楽』、文庫クセジュ(白水社)、1956, p.125

[6]Wilfried Gruhn, “Edgard Varèse: Ionisation” Perspektiven neuer Musik, Schott, 1974, p.69

[7] Edgard Varèse, “Erinnerungen und Gedanken”, Darmstädter Beiträge III, 1960, p.69

[8]Ibid. p.66

[9]Ibid. p.66

[10]近藤譲、前掲書、pp.29−64.ここではヴァレーズについては直接には触れられていないが、調性崩壊から音群音楽へ、という流れが説明されている。

[11]テクスチアとは、本来、織物の織地を意味する言葉である。すなわち多くの縦糸と横糸が織り込まれてひとつの織地を形成するのと同様の関係を音に置き換えたものである。「集積された音響が結果的にもつ膚触り」(近藤譲、前掲書、p.49)ということも出来る。

[12]ヤニス・クセナキス、高橋悠治訳、『音楽と建築』、全音楽譜出版、1975, p.3.

[13]イゴール・ストラヴィンスキー、吉田秀和訳、『118の質問に答える』、音楽の友社、1960, p.178.

[14] 半音、全音、あるいはそれらの混合、場合によっては4分の1音などの微分音の堆積による音響体をいう。個々の構成音の識別よりも、音響体の上下の幅、堆積の間隔が問題になり、つねに塊(かたまり)として把握される。

[15]フランスの作曲家マルトノによって発明されたのは1922年であり、公開されたのが1928年である。一般的に知られるようになったのは1937年のパリの世界博覧会でのデモンストレーションを通してである。

[16] Wilfried Gruhn, Ibid., p.69. なおこの箇所自体Chou Wen-chung, “A sketch of the man and his Music”, Musical Quaterly 52, 1966, p.156からの引用によっている。

[17]最初の出現は、2~7小節において。

[18]最初の出現は、第1楽章練習番号③の6小節目において。

[19]最初の出現は、第2楽章練習番号⑦の第1小節目おいて。

[20]最初の出現は、第1楽章3~7小節において、チェロのパート。

[21]最初の出現は、第1楽章練習番号⑥の8小節目において、ヴィオラのパート。

[22]24~28小節にかけて出現。

[23]279~280小節にかけて出現。

[24] Wilfried Gruhn, Ibid., pp.58ー64において《イオニゼーション》のソナタ形式による分析が見られる。ChouWen-chung, “Ionisation”Musik – Konzept 6, Edagard Varèse, edition text + kritik, 1983, pp.70-73では《イオニゼーション》がリズム動機によって詳細に分析されている。

[25]9~17小節にかけて正確なフーガの主唱と答唱がある。

参考文献(引用文献は除く)

Hans Vogt, MNeue Musik seit 1945, Reclam, 1972

Walter GieseIer、Komposition im 20.Jahrundert, Moeck, 1975

ホアキン・M・べニテズ、『現代音楽を読む』、朝日出版社、1981

松平頼暁、『20・5世紀の音楽』、青土社、1982

ポール・グリフィス、石田一志訳、『現代音楽小史』、音楽の友社、1984

使用楽譜

分析対象となった曲の楽譜はいずれも、Colfranc Music Publishing Corporation、NewYorkより出版されているものを使用した。以下曲目とその出版番号を作曲年代順に列挙する。

- Offrandes, Col.11

- Améruques, Col.1

- Hyperprism, Col.6

- Octandre, Col.10

- Intégrales, Col.7

- Arcana, Col.2

- Ionisation, Col.8

- Ecuatorial, Col.5

- Density 21.5, Col.3

- Déserts, Col.4

初出:大阪女子短期大学紀要第12号(1987年12月)