2017年5月末に オペラ『ラーマヤナ』全曲版がようやく完成した。台本・作曲ともに私自身による。全3幕、上演時間に2時間半近くを要する。管弦楽は二管編成(2-2-2-2, 4-2-3-1, Timp-3Perc, Str.) 。

オペラ『ラーマヤナ』全曲版がようやく完成した。台本・作曲ともに私自身による。全3幕、上演時間に2時間半近くを要する。管弦楽は二管編成(2-2-2-2, 4-2-3-1, Timp-3Perc, Str.) 。

このオペラは、2005年くらいから構想を練り、2010年に台本の第1稿を書き上げ、2011年1月に西日本オペラ協会の演奏によって独唱・重唱のいくつかを演奏会形式で披露した。その後にすぐに完成させるはずが、他の仕事に忙殺されて何度も中断を余儀なくされた。結局構想を練りはじめてから完成までに10年以上もかかってしまったことになる。

「バロック時代をプロローグ(not yet)、二十世紀をエピローグ(no more)とするところの、徹頭徹尾十九世紀的な現象である」と岡田暁生が喝破したように、オペラは19世紀の西洋の芸術である[1]。20世紀以降もオペラは作曲されており、また日本においても作曲されてはいるが、歌劇場のレパートリーの中心を占めるようにはまったくなっていない。歌い手も聴き手も、オペラと言えばモーツァルト(彼のオペラは18世紀)、ロッシーニ、ウェーバー、ベルディ、ワーグナー、ビゼー、プッチーニ(彼のオペラの一部は20世紀に作曲されたが、様式は19世紀のもの)を歌うことを好み、聴くことを好む。このような状況下でオペラを新たに作ることに今日的意義がはたしてあるのだろうか。音楽史を知り、現在の社会・文化状況に思いを巡らせば、その意義はないと認めざるを得ない。そもそも日本には公式文化としてオペラそのものが存在していない。日本ではオペラはいわば物好きの、きわめて限られたコミュニティの中のものである。

じつはこの「物好きの、きわめて限られたコミュニティの中のもの」という思いが、私をオペラの作曲に掻き立てた。「どうせ公式文化と縁のないものであるならば、好きなように作ってみよう」と居直ったのである。その上で、好きなオペラはやはり十九世紀のオペラ、特にイタリアオペラなので、それらのスタイルに則って、堂々と調性的音感を用いた音楽を作曲しようと思い定めたのである。西洋芸術音楽を学んだ私は、創作することは新しい音楽観や技法の創出でなければならないという前衛音楽の価値観に縛られてここまでやってきた。しかし、オペラの作曲に関してはそこから自らを解き放とうとしたのである。

そのオペラの題材としてインド起源の叙事詩『ラーマヤナ(Ramayana)』を選んだ[2]。ラーマヤナはインドだけではなく、東南アジアにおいても非常に親しまれている。その地の民俗芸能の代表的な素材である。また造形や絵画の素材でもあり、宮殿や寺院の壁画などにもよく描かれている。主人公ラーマはこの地域の人々の男子の理想像でもあり、例えばタイの王室は代々の王の名にラーマを名乗っているほどに親しまれている。多くの日本人ツァー客が東南アジアやインドを訪れるようになっており、日本人にとってもラーマヤナは親しみのあるものになっている。

私自身はインドよりもむしろ東南アジア(例えば、インドネシアのバリ島、タイ、カンボジア、ラオスなど)における民俗芸能を通してラーマヤナの世界に親しみを持つようになった。特にカンボジアの大型影絵劇「スバエクトム」に関しては複数回の現地調査を行うほどに興味を持った[3]。ラーマヤナは国や地域、さらには芸能の種類によってその筋書きの細部は異なっており、様々なヴァリエーションが存在する。ただ、物語の根幹として共通するのは、主人公ラーマ王子が攫われた妻シータ姫を取り戻すために魔王ラーヴァナと戦い,様々な困難の末に勝利するという流れである。その困難の克服によってラーマが立派な王になるという成長譚である。その成長譚に様々なエピソードが絡みつく。

ラーマヤナによる芸能のおもしろいところは様々なエピソードが物語の根幹と離れて独立した物語として取り上げられたりするところである。「スバエクトム」ではラーマ王子と魔王リアップ(魔王ラーヴァナのクメール語呼称)とのランカ島での戦いだけが取り上げられ,それらの戦いの際のエピソードだけで上演に7夜を要するほどである。そこで活躍するのは主人公ラーマではなく家来のハヌマーンであったり,敵役も魔王リアップではなくその息子のアンタチット(インドラジットのクメール語呼称)であったりする。

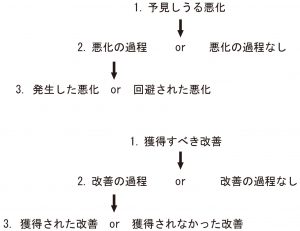

私は2001年以降、ラーマヤナを素材にした民俗芸能にインスパイヤされる形で、ラーマヤナを素材にした音楽作品を数多く作るようになった[4]。このオペラもその一環である。ラーマヤナの筋書きの根幹はラーマ王子と魔王リアップとの戦いである。ブレモンの「物語の可能性の三分岐と論理」[5]に従えば、戦いの発端はラーマの妻シータ姫がリアップによって攫われたことであり(=獲得すべき改善)、シータを取り戻すためにラーマはリアップに戦いを挑み(=改善の過程)、いろいろな苦難を経験するものの最終的には勝利する(=獲得された改善)、という構図になる。

ところがこの物語の根幹にあたる部分は量的にはラーマヤナの物語の中のごく一部に過ぎない。例えば,リアップの出生譚、ラーマの出生譚、ラーマとシータの出会いの因縁,ラーマが皇太子であることを辞めて都を出ることになった因縁、リアップがシータ姫を知ることになった経緯、白猿のハヌマーンがラーマの味方になった経緯、ランカ島での戦いにおける様々なエピソードなどのいわば枝葉に相当する部分が、物語の半分以上を占める。それらは個々にはまことに興味深い。民俗芸能においては枝葉にあたる部分だけで独立した演目に仕上げていることも多い。しかし台本を書くにあたっては、物語の根幹が明確に伝わるように枝葉をかなり整理し、伝統的なオペラの構成にしたがって3幕構成にした。

物語の根幹を明確にするためにはその前提となるエピソードとして、(a)ラーマとシータが深く愛し合っていること、(b)リアップが卑劣で極悪非道の存在であること、(c)リアップとの戦いがきわめて困難であること、が強調されていなければならない。(a)についてはシータとラーマの台詞で表現される。(b)についてはリアップの行動によって表現される(黄金の鹿に化けてシータを惑わす、贋のシータに化けてラーマを動揺させる、贋のラーマの首を示してシータをだます、などの卑劣な行動)。(c)については戦闘シーンそのものをオペラで再現することが困難なので、ランカ島への建設中の橋が壊される、レアック(ラクシュマナのクメール語呼称)をはじめ多くの兵士が負傷する、などで表現される。

前述のブレモンによる「物語の可能性の三分岐と論理」は物語の根幹においてのみならず、根幹を彩る細部においても設定されている。こうした細部の一端を列挙する。なお、場を示す番号は第1幕の第1場から第3幕の最終場(第11場)までの通し番号で記されている。

- 第2場(第1幕):(i)リアップはシータに惹かれ,自分のものにしたい(獲得すべき改善)→(ii)部下のモハリクに黄金の鹿に化けさせてシータを幻惑する(改善の過程)→(iii)幻惑状態を利用してシータを攫う(獲得された改善)

- 第3場(第1幕):(i)ラーマとレアックはシータの行方を探している(獲得すべき改善)→(ii)シータのベールを持った一見怪しげなハヌマーンと出会う(改善の過程)→そのハヌマーンからシータがリアップに攫われたことを知らされる(獲得された改善)

- 第5〜6場(第2幕):(i)シータはリアップに誘拐されその宮殿に幽閉された(予見しうる悪化)→(ii)リアップはシータの部屋に忍び込み関係を迫る(悪化の過程)→(iii)シータは自殺をほのめかして頑強にリアップを寄せ付けない(回避された悪化)

- 第5〜7場(第2幕):(i)ラーマはランカ島に幽閉されたシータの様子を知りたい(獲得すべき改善) →(ii)ハヌマーンが空を飛び、体の大きさを変える術を用いてランカ島へ渡り,リアップの宮殿に忍び込む(改善の過程)→(iii)ハヌマーンはシータと会い、その様子をラーマに知らせる(獲得された改善)

- 第7場(第2幕):(i)建設中のランカ島へ渡る橋がソヴァンマチャによって破壊される(獲得すべき改善)→(ii)破壊を止めるべくハヌマーンはソヴァンマチャと戦う(改善の過程)→(iii)ハヌマーンは勝利し、ソヴァンマチャを味方に行き入れる(獲得された改善)

- 第8場(第3幕):(i)ポンニャカイが化けたシータの死骸が川を流れてくる(予見しうる悪化)→(ii)ラーマはそれを見て衝撃を受け、戦意を喪失する(悪化の過程)→(iii)ハヌマーンはポンニャカイがシータに化けていることを見破る(回避された悪化)

- 第10場(第3幕):(i)シータの部屋に自暴自棄になったリアップが忍び込んでくる(予見しうる悪化) →(ii)リアップはシータに関係を迫って追い詰める(悪化の過程)→(iii)リアップがシータに襲いかかろうとした瞬間にラーマが部屋に入ってきてリアップをやっつける(回避された悪化)

- 第11場(第3幕):(i)人妻が他の男のところに長い間いたために国民から不貞の疑いをかけられるシータ(獲得すべき改善) →(ii)シータはその疑いを晴らすために大地の裂け目に身を投げる(改善の過程)→(iii)シータは大地の神に導かれて裂け目から出てくることで、不貞の無実が照明される(獲得された改善)。

ただしこの最後の「獲得された改善」は聴衆には明示されず、大地の裂け目に身を投げたところでオペラは終わる。そのために悲劇的な結末のように理解することさえできる。そうであってもよい。聴衆個々の能動的解釈をここで期待したいのである。

注

[1]岡田暁生『オペラの運命 十九世紀を魅了した「一夜の夢」』中公新書,2001,p.v

[2]台本の執筆に関して以下の文献を参考にした。

- 河田清史『ラーマヤナ(上)(下)』第三文明社,1971

- エリザベス・シーガー(山本まつよ訳)『ラーマーヤナ』子ども文庫の会,2006

- Garrett Kam, RAMAYANA in the Arts of Asia, Select Books Pte Ltd, Singapore,2000

- Pech Tum Kravel, SBEK THOM – KHMER SHADOW THEATER,SEAP Cornell University, Pnomphen, 1995

[3]中村滋延,河原一彦「カンボジア伝統影絵劇『スバエクトム』及びその関連芸能の現地調査『芸術工学研究』Vol.5,九州大学大学院芸術工学研究院,2006,pp.53-66

[4]中村滋延「作曲作品の題材としてのラーマヤナ ̶ スバエク・トムの調査を踏まえて」『芸術工学研究』Vol.7,九州大学大学院芸術工学研究院,2007,pp.31-42

[5]アダン、ジャン=ミシェル(1984)『物語論—プロップからエーコまで』末松壽/佐藤正年訳)、白水社、2004

-

- あらゆる行動過程は,三つの二者択一を開く三つの契機に従って展開するという事実から出発する必要がある。すなわち,

-

- (1)潜在性:一つの過程(取るべき行動,予見すべき事件)の可能性を開く,もしくは開かない機能。

-

- (2)現実化:この潜在性を実現する,もしくは実現しない機能。

-

- (3)結果:過程を閉じる機能。達成された,もしくは達成されなかった結果。

- 物語における行為の要素連続はすべて,「改善」と「悪化」,「均衡」と「不均衡」の局面の交替に依存している。(同前、p.48)

アダンは具体的な説明として以下の図を用いる。三つの二者択一という意味で「三分岐」と呼ぶ。[同前、p.48-49]