はじめに

今年はショスタコーヴィチ生誕110年ということで彼の作品を聴く機会が多い。100年でなく、ある意味で中途半端な年であるにもかかわらず110年が記念年として扱われるところに、近年のショスタコーヴィチ人気がうかがえる。演奏曲目も中心となるのがショスタコーヴィチの以前の定番である《交響曲第5番》ではなく、《交響曲第10番》であるところにもショスタコーヴィチ理解と人気の高まりを感じさせる。

九州交響楽団は第355回定期演奏会(2016年12月9日、アクロス福岡シンフォニーホール)で第10番を取り上げる。そのための楽曲解説を月刊「九響」12月号のために執筆し、11月21日の九響定期プレイベント「目からウロコ!?のクラシック講座」でも取り上げて解説した。それらの機会においては字数や時間の制限のために端折ったところがかなりあった。本稿はそれを補うためのものである。楽曲解説となっているが、時の政権に翻弄されたショスタコーヴィチの人生と創作活動についての解説に多めにスペースを割いている。

ソヴィエト連邦の作曲家ショスタコーヴィチ

ショスタコーヴィチは1905年の第1次ロシア革命とも言うべき「血の日曜日事件」の翌年の1906年にロシア帝国の首都であるペテルブルクに生まれた。1917年の第2次ロシア革命の時は11歳、ソヴィエト連邦(以下、ソ連)が樹立された1922年には16歳である。亡くなったのが1991年のソ連崩壊の16年前の1975年。まさに革命後のロシアでソ連の社会主義体制の下で人生を送った「ソ連の作曲家」だ。

早くから楽才を認められていたショスタコーヴィチが1925年19歳の時に作曲したのが《交響曲第1番》。その初演は大成功を収め、海外においてもブルーノ・ワルターやトスカニーニ、クレンペラーの有名指揮者が取り上げるなど、一躍ソ連の作曲界の期待の星となった。この曲は古典的な形式の枠組みを保ってはいるものの、表情などにストラヴィンスキーなどの影響を受けた当時としては先鋭的な作品であった。その後の1926年作曲の《ピアノソナタ第1番》は半音階的な無調音楽である。シェーンベルクやベルク、クシェネックなどの影響も見られ、表現は《交響曲第1番》よりはるかに先鋭的だ。

この頃、つまりロシア革命後のソ連建国直後、政治の革新と芸術文化の革新とは等価であるとの考え方があり、前衛芸術が称揚されていた。美術や建築、デザインの分野における「ロシア構成主義」などがその最たるものであり、他に演劇のメイエルホリド、映画のエイゼンシュタインなども新しい創作理論などを展開し、具現化していた。音楽についても同様で、モスクワやレニングラードではドイツやフランスの前衛音楽が積極的に紹介された。ショスタコーヴィチもそれらに積極的な関心を示していた。

しかし時とともに国家建設を名目に人民への奉仕が重要視され、芸術性よりも大衆性が政権側から求められるようになってきた。音楽表現においては社会主義国家の「健全さ」が要求され、前衛的な芸術は「退廃的」として許されなくなってきた。単に許されないだけでなく、政権の方針に逆らうことは命を奪われかねないことをショスタコーヴィチは自身の身の回りで知ることになる。彼が個人的に目をかけられパトロンとしてその芸術に理解を示してくれていた赤軍元帥トハチェフスキーが1937年に、彼がその創作に協力し芸術上の影響を受けていた演出家メイエルホリドが1940年にそれぞれ暗殺された。また彼の親族の中でも数人が抹殺された。彼は政権の意向に従うかのように次第に前衛との距離を取り始める。1930年代以降はほとんど西側の前衛音楽の情報はソ連には入らなくなり、前衛に関心を持とうとしてもそれは困難になっていた。

東西冷戦下でのショスタコーヴィチ評価

第2次世界大戦後、ソ連が崩壊するまでの間、共産主義国家圏を東側、自由主義国家圏を西側と呼んでいた。西側陣営の日本ではソ連の音楽界の情報は、著名演奏家を除いて、十分に入ってきていたとは言い難い。例えばソ連でもっとも権勢をふるった作曲家は長くソ連作曲家同盟の書記長・議長を務めたフレンニコフ(1913-2007)であったが、その名前も作品も日本ではほとんど知られることがなかった。仮に情報が入ってきていたとしても、それをそのまま受け取ることには抵抗があった。西側の人間にとって、個人の自由が認められていないソ連における作曲活動がまとも機能しているとは思うことは出来なかった。

筆者が学生であった1970年前後、作曲家ショスタコーヴィチのイメージは「時代遅れ、日和見主義、大衆迎合」の作曲家というものであった。1970年の大阪万博のキーワード「進歩と調和」に象徴されるように日本の芸術音楽界においては前衛の価値観が支配的であった。進歩史観に基づく音楽史認識においては作曲技法の進歩が音楽史の本質をなすものであり、それに関係しない作曲家の価値は低いと信じられていた。その頃の作曲科学生の中ではもっとも評価の高かったバルトークが「管弦楽のための協奏曲」において、ショスタコーヴィチの第7交響曲第1楽章のボレロ主題を引用し、痛烈に揶揄した影響も大きかった(譜例1a・1b)。

譜例1a:バルトーク《管弦楽のための協奏曲》第4楽章

譜例1b:ショスタコーヴィチ《交響曲第10番》の第1楽章の「戦争の主題」

そのショスタコーヴィチの評価が高くなったのはいつ頃なのか。今ではその信憑性に疑念を持たれているがソロモン・ヴォルコフ著「ショスタコーヴィチの証言」が刊行された1979年以降か。自ら求める音楽と政権が求める音楽との乖離に葛藤した悲劇の作曲家としてのショスタコーヴィチ像がこの著によって明らかになった。また1991年にソ連が崩壊したことも大きなきっかけだった。これを機にソ連の演奏家たちが“西側諸国”に出てショスタコーヴィチの音楽を積極的に演奏しはじめたからだ。

ソ連の政権とロシアの作曲家

ヴォルコフ著の細部に対する信憑性に疑いがあったとしても、そこに描かれている政権からの批判に対するショスタコーヴィチの苦悩や葛藤については疑いようがない。ただ、政権側はショスタコーヴィチのような優れた作曲家を抱えているメリットや、政権イメージ失墜のデメリットを考えると彼への批判の行き過ぎには注意を払っていたようだ。著名なロシアの作曲家がすでにソ連から脱出していたからだ。

ショスタコーヴィチの作曲の師であったグラズノーフ(1865 – 1936)は1928年にソ連を脱出してパリに行き、そこで亡くなった。

スクリャービン(1872-1915)はロシア革命前に死去しているのでソ連を知らないが、その友人でもあったラフマニノフ(1873-1943)は1917年の革命直後に演奏旅行に出たまま、北欧を経由してアメリカに渡り、そこで市民権をとった。その後ソ連となった故国ロシアを一度も訪れることはなかった。

ストラヴィンスキー(1882-1971)は1914年の第一次世界大戦勃発とともにスイスに移住し、ナチスを嫌って1939年にアメリカ合衆国へ亡命。1962年に外国人としてソ連を一度訪れたもののアメリカ市民として亡くなった。

プロコフィエフ(1891-1953)は1918年にアメリカへの亡命を決意し、シベリア経由でアメリカに渡った。その途中に日本に滞在して演奏会を開いたりしている。アメリカのみならずヨーロッパでも活動して作曲家・ピアニストとして名声を得る。何度かの故国訪問の後1933年にソ連市民になる。彼の場合はソ連の政権が広告塔としての役割を期待して特別待遇で迎え入れた面も否定できない。しかし後にはショスタコーヴィチと同様に政権からの批判にさらされた。

ショスタコーヴィチの後の世代としてはデニソフ(1929-1996)やシュニトケ(1934-1998)などがその前衛的作風のためたびたび政権の意を受けた作曲家同盟から糾弾され、作品上演禁止になり、亡命を恐れた政権からは出国禁止とされた。二人ともソ連崩壊前の混乱期に亡命移住した。なお、入手は困難であったとしても西側の前衛音楽の情報を彼らは地下経由で得ており、そうした音楽を作曲していた。

政権による評価の浮沈

作曲家としてのショスタコーヴィチの悲劇は、政権による政治的意図にもとづく公的批判をその創作活動に対して受け、その批判に応えなくては活動継続が不可能だった点にある。芸術性とは無縁の公的批判と名誉回復のための創作という関係が彼の生涯に何度か繰り返される。批判を恐れて公表を控えた作品もいくつかあった。そうした関係が1953年3月5日のスターリンの死によって変化した。《交響曲第10番》はその変化の兆しが表現されていると言われている。それゆえに政権からの評価は芳しくなく、一切の賞が与えられなかった。

スターリンの死後もショスタコーヴィチは政権からの批判に対する対応については慎重な姿勢を崩さなかった。「刷り込み」がそれほど強烈だったのだ。あげくの果てに1961年には共産党員になっている。

では政権からの批判がどのようなもので、それに対してショスタコーヴィチはどのように応えて名誉回復をはかったかを簡単に振り返る。

1925年19歳の時の《交響曲第1番》が高い評価を得たことはすでに述べた。注目を浴びた彼は委嘱を受けることも多く、新作は必ず上演され、聴衆や楽界の評価も高かった。当時のドイツやフランスなどの中欧などと比べるとさほど先鋭的とは思えないものの、それらの作品は現代音楽としての魅力にあふれている。ところが1936年30歳の時にオペラ《ムツェンスク郡のマクベス夫人》とバレエ《明るい小川》が共産党機関誌『プラウダ』で批判を浴びた。前者には「音楽の代わりの支離滅裂」との言辞が投げつけられた。その結果初演予定の《交響曲第4番》をリハーサルの最中に自ら取り下げてしまった。政権からの批判を恐れたのである。

翌1937年31歳の時に、批判に応えるべく作曲したのが《交響曲第5番》である。初演は大成功を収めた。「正当な批判に対するソヴィエト芸術家の実践的な作品による回答」とされ、ショスタコーヴィチは名誉を回復した。

1941年35歳の時には独ソ戦の最中のレニングラード(現在のペテルブルク)において《交響曲第7番》を、対ファシズム戦争の象徴として書き上げる。翌年のこの曲の初演は世界的注目のもとになされ、さらにはアメリカ初演をめぐっては著名指揮者の間で初演権の争奪戦があった。独ソ戦に突き進む軍や後方で支援する人民を勇気づける作品として高い評価を受けた。

1945年39歳の時に《交響曲第9番》を作曲し発表する。政権も人民も大規模な記念碑的な交響曲を期待していた。戦勝を記念するためであり、また「第9番」という交響曲の歴史における象徴的番号のためである。しかし発表されたのはシンフォニエッタともいうべく喜遊的な作品であった。政権にも人民にも失望を与えた。

人々は第2次世界対戦勝利によって自由が訪れると期待したが、1946年の冷戦勃発によって管理統制が再び強化され始める。1948年に政権の文化政策担当の中心人物ジダーノフによってショスタコーヴィチは形式主義者との批判を受ける。作品上演禁止リストに彼の作品も加えられ、当時作曲中の作品も抽斗にしまい込むことを余儀なくされる。それのみではなく音楽院教授の地位も予告なしに解雇された。

そうした中、批判に応えるために1949年43歳の時にオラトリオ《森の歌》を作曲し発表する。政権の自然改造計画を賛美する曲である。これは政権によって支持されおおいに称賛された。1953年の日本初演以後、当時の「うたごえ運動」の中で日本では広く普及した。筆者が学生の頃に抱いていた「時代遅れ、日和見主義、大衆迎合」の作曲家像は《森の歌》やその周辺の作品群が生み出したものである。これはいわば公開用の作品であって、実際には公開してはまずいと判断した作品も作曲しており、それらは抽斗の中に貯まっていった。

1953年3月にスターリンが死去。レーニン死後に権力を一手に握り、政敵を抹殺し、人民を管理統制したスターリンが死んだことで自由への期待が高まった。ショスタコーヴィチ47歳のこの時期に第十交響曲は夏から秋にかけてきわめて速筆で書き上げられ、その年のうちに初演された。この時期はスターリン死後の自由への芽生えを描いたエレンブルクの小説『雪解け』にちなんで「雪解け」と言われる。小説の中では登場人物の一人がラジオから流れてくる《交響曲第10番》に耳を傾けるシーンがあることから「雪解け」を象徴するような作品とする解説もあるが、この曲にはそのような明るいイメージはない。そのために初演直後は批判にさらされ、結局、何の賞も与えられなかった。

その批判に応えたのが1957年51歳の時に作曲された《交響曲第11番》であり、第1次ロシア革命を描いて「1905年」という副題が付けられている。1961年55歳の時に作曲された《交響曲第12番》では第2次ロシア革命を描いており「1917年」の副題が付けられている。おまけに作曲年の1961年はショスタコーヴィチが共産党に入党した年であった。体制側にこれら2曲が歓迎されたことは言うまでもない。ここらあたりの事情がショスタコーヴィチの体制迎合の日和見主義と批判される由縁である。

その後もショスタコーヴィチは作曲活動を続け、交響曲は全部で15曲を作曲する。彼個人の内部では体制に対する問題意識はあったであろうが、いずれにせよ彼はソ連が世界に誇る作曲家であり、表だった政権からの批判は終息していた。

《交響曲第10番》

第10番は明らかにスターリンの死に反応して作曲されている。「雪どけ」を期待した人々を戸惑わせたのは、上演時間の半分近くを占める第1楽章の暗い印象と、歓喜を歌い上げることが期待された終楽章の軽さである。

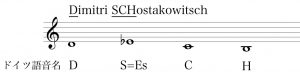

スターリンに象徴される政権からの圧力に苦しんだショスタコーヴィチ自身の姿が反映されているのは確実で、それを裏付けるのがDSCHの音名象徴である。これは第3楽章に最初に登場する。(譜例2a、2b)

譜例2a:括弧のところが音名象徴による音型

譜例2b:ドイツ語綴りをドイツ語音名に置き換え

なお音名象徴とは名前などの綴りを音名に置き換えて音型をつくることを言い、楽曲中にその名前に関係するメッセージを潜ませる時などに使う。この音名象徴の使用がこの曲が「自伝的交響曲」とみなされる理由である。音名象徴は音型として一度提示されると音楽内容にあわせて移調される。しかしこの曲ではショスタコーヴィチは調を無視して移調せずに鳴らしている(譜例3)。

譜例3:伴奏部分のホ長調に対して、音名象徴モチーフはハ短調

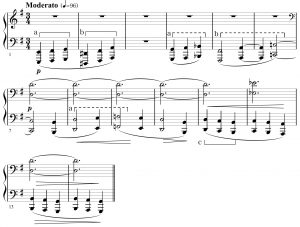

第1楽章はモデラート、4分の3拍子、ソナタ形式。低音弦のゆったりとした動きの序奏ではじまる(譜例4)。序奏の旋律にはこの曲における原モチーフともいうべきものが含まれている。原モチーフはこの曲の様々な主題の形成に関与して至る所に現れる。それは構造的に統一性確保のための素材としても機能する。aは音階上行進行、bは3度跳躍進行を特徴とするいずれも3音からなるモチーフ。

譜例4:第1楽章冒頭の序奏部。

第1主題はクラリネットの物思いにふけるような感じの歌謡的旋律である(譜例5)。モチーフaが旋律の中に組み込まれている。cは4度跳躍下行を含むモチーフで、耳につく。このモチーフの存在が序奏主題から第1主題を分けている。

譜例5:第1主題。cは4度跳躍下行のc’としての使用が目立つ。

第2主題はフルート独奏の低音域での行きつ戻りつするような旋律で、gを核音としてその上下の音がこれを修飾するような音型である(譜例6)。八分音符の多用が序奏主題や第一主題との性格の違いを明確にしていて、展開部でそれらと重ねられた場合には対位法的それぞれの性格を際立たせる。

全体に構成的というより歌謡的で、和声的というより線的音楽である。

譜例6:g音が頻繁に現れる。</font size>

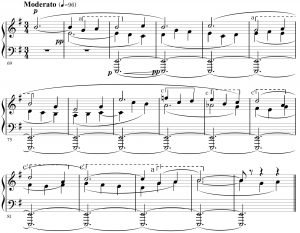

第2楽章はアレグロ、4分の2拍子、三部分形式。凶暴なスケルツォである。ショスタコーヴィチはこの種のスケルツォ楽章の作曲を得意としており、管弦楽の鳴らし方もじつに巧みである。こうしたスケルツォ楽章は彼の交響曲の大きな魅力になっている。

最初の主題では、低音弦の迫力あるリズムによるフレーズにも、高音部の旋律にもモチーフaを聴くことができる(譜例7)。さらに後半部に高音木管群における素早いパッセージにもモチーフaが織り込まれ、またモチーフcもアクセントとしてフレーズ形成に関わっている(譜例8)。この主題の後半部は三部分形式の中間部において弦楽器群のみで、ついで木管楽器群のみで現れ、その音色の対比の面でユニークな管弦楽効果を上げている(111〜166小節)。

譜例7:第2楽章の冒頭

譜例8:主題後半部

第3楽章はアレグレット、4分の3拍子、変則的なロンド形式。軽妙だがテンポのゆっくりした舞曲風音楽。3つの主題が交互に出現する。第1主題はモチーフaの存在が目立つ(譜例9)。第2主題はショスタコーヴィチの音名象徴DSCHによる(譜例10)。

ホルンによる第3主題は当時想いを寄せていた女性、エルミーラ・ナディーロヴァの音名象徴による。エルミーラは音楽院の教え子だった女性で、付き合いはしていたが長続きはしなかったらしい。なお、この第3主題は第1楽章の序奏主題の応答を伴っている。(譜例11a,11b)

譜例9:旋律の最初の4音c-d-s(es)-hはDSCHの順序を変えたもの</font size>

譜例10:DSCHの音名象徴を明確に示した主題</font size>

譜例11a:エルミラの音名象徴の後に低音弦楽器に第1楽章序奏主題

譜例11b:音名象徴のためにエルミーラの名前を読み替えている。

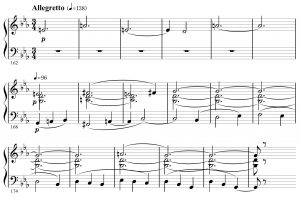

第4楽章の序奏はアンダンテ、8分の6拍子。低音弦の悲しげな歌とオーボエやフルートの高音域での情感たっぷりな旋律の対比が美しい。主部はアレグロ、4分の2拍子、ソナタ形式。無窮動風の軽快で滑稽な感じの音楽である(譜例12)。しかしこれまでの音楽との関連がうすく、やや唐突の感が免れない。ショスタコーヴィチ自身もそのことを幾分認めている。ただしそのことで展開部のクライマックスにおいてショスタコーヴィチの音名象徴DSCHの大音量での出現が非常に印象的になっている。ショスタコーヴィチの存在がはっきりと刻印されて、まさに自伝的交響曲であると確信できる瞬間である。

譜例12:第4楽章主部の第1主題

《交響曲第10番》の魅力

第10番は50分の演奏時間の4楽章からなる交響曲である。第1楽章が通常の交響曲に比べてテンポが遅めであり、明確な緩徐楽章を置いていないということで伝統的な交響曲の基準から多少はずれているように見える。それでも第1楽章の展開部ではテンポが速くなり、第3楽章はアレグレットという速度指定にもかかわらず表情的には緩徐楽章である。短かくはあるものの第4楽章には派手な盛り上がりが最後には用意されていて、「苦悩を克服して歓喜に至る」というベートーヴェン以来の交響曲の「理想」を維持している。つまりは聴衆が交響曲に期待する規模と形式を備えている。

多くの主題が歌謡的であり、それが制限された数のモチーフの組み合わせによって出来ていることで旋律線として記憶しやすい。和声処理が調性の規範そのままではないものの、概ね調性音楽と同様に音楽の進行を把握することができる。

第2楽章や第4楽章の急速部分の劇的効果が迫力満点で気分を高揚させる。リズムの扱いかたに工夫があり、反復の効果と反復の狎れの崩し方が巧みである。例えば第2楽章の冒頭部分などに見られるようにモチーフやフレーズの組み合わせから単純な反復を排除している。(前出譜例7、8)

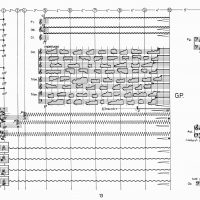

そして管弦楽がじつによく響く。これは、細部にゴテゴテと音が書き込まれておらず、管弦楽内部の楽器群の配分がわかりやすく、互いに邪魔し合っていないからだ。概ね旋律声部、低音声部、和音(=伴奏)声部ときわめて明確な古典的な構造になっている。その結果として音量が豊かに拡がりを持つ。これは第10番のみでなく、ショスタコーヴィチの他の管弦楽曲にも共通することで、チャイコフスキー以来のロシア音楽の伝統であろう。譜例13は第4楽章終盤のスコアの一部である。全楽器による総奏ではあるが、それらが、旋律(高音木管楽器、高音弦楽器)、バス(低音管楽器、低音弦楽器)、和音伴奏(金管楽器)と3つのパートからだけで成り立っている。

譜例13:第4楽章終盤の640〜644小節

最後に、音名象徴を、特に作曲者自身の音名象徴を使用することで、「鳴り響く音」以上の内容の読み取りを聴き手に自ずと要求することもこの曲の魅力のひとつとなっていることを付け加えておく。抽象的な音の構成である音楽を音楽外の文脈に依存して聴くことは、じつは聴くことへの集中をかき立てる場合が多々ある。